Holzhybridwerkstoffe für emissionsreduziertes Bauen

Alternative zu Stahlbeton im 21. Jahrhundert

15. März 2022

Stahlbeton ist zwar mit Blick auf seine mechanischen Eigenschaften ein hervorragender Baustoff, doch geht mit seiner Verwendung ein hoher CO2-Fußabdruck einher. Derzeit befinden sich Alternativen in der Entwicklung, die vor allem auf Hybride unter Ausnutzung von Holz und hochfesten Fasermaterialien zurückgehen. Am Fraunhofer WKI erarbeiten Forscher derzeit Fügetechnologien und testen die Langzeitstabilität der hybriden Baustoffe.

Paneele aus Beton-Holzhybriden

Gebäude werden heute vor allem unter Einsatz von Beton, Stahl und Mauerwerk errichtet. Durch Bewehrung mit Stahl wird die hohe Gesamtstabilität der Betonkonstruktionen sichergestellt und die hohe Druckfestigkeit von Beton mit der Zugfestigkeit von Stahl kombiniert. Auch bei wechselhafter Witterung hat sich diese Materialkombination bewehrt.

Jedoch verschlingt die Herstellung große Mengen an Energie, was im Zusammenhang mit den derzeitigen Herausforderungen klimafreundliche Alternativen erforderlich macht. Vor allem nachwachsendes Holz gewinnt als CO2-Speicherung in den letzten Jahren zunehmend an Bedeutung. Auch der Wohlfühlfaktor ist in Holzhäusern üblicherweise höher als in solchen aus Stahl und Beton.

Neben diesen Vorteilen hat Holz aber auch Nachteile in Bezug auf seine Stabilität und Langlebigkeit. Als Naturmaterial weist es eine hohe Variabilität der Eigenschaften auf. Seine Hygroskopie, also die Qualität zur Feuchteaufnahme, ist in den meisten Fällen kontraproduktiv.

Kombiniert man Holz jedoch mit anderen Materialien, verbessern sich die mechanischen Eigenschaften der Gesamtkonstruktion deutlich. Im Verbund mit Fasern oder Beton könnten selbst Holzarten genutzt werden, die bisher nicht für die Bauindustrie in Frage kommen.

„Unser Ziel ist es, den Anteil von Holz im Hochbau signifikant zu erhöhen. Der Holzbau hat einen geringen Anteil am deutschen Baumarkt von etwa 10 bis 15 Prozent“, sagt Prof. Libo Yan (Senior Scientist und Nachwuchsgruppenleiter am Fraunhofer WKI).

Während es zum Kurzzeitverhalten solcher Holzhybridwerkstoffe bereits verschiedene aktuelle Studien gibt, ist zum Langzeitverhalten nur wenig bekannt. Doch gerade dies ist elementar, wenn es um Baumaterialien geht.

Eine Nachwuchsforschergruppe will diese Lücke nun schließen und untersucht unter der Leitung des Fraunhofer WKI in Braunschweig das Langzeitverhalten und die Dauerhaftigkeit solcher hybriden Holzbausysteme. Wäre gesichert, dass die Holzhybridbaumaterialien Wind und Wetter über lange Zeit trotzen können, dürfte dieser Baustoff sicherlich einen Aufschwung erleben.

Für Kurzzeitversuche verbinden die Forschenden die Materialien, etwa Beton und Holz. Anschließend spannen sie die äußeren Holzteile ein und bringen auf den Beton eine definierte Kraft auf. Wie viel Kraft ist nötig, um die Klebeschicht zu zerstören und den Materialverbund auseinanderzureißen? Aus solchen und anderen Messungen entwickelt das Forscherteam ein theoretisches Modell.

Um das erstellte Modell zu validieren und die Realität bestmöglich einzufangen, schließen die Wissenschaftler an die Kurzzeitversuche nun längerfristige Untersuchungen an. In diesen setzten sie fünf bis sechs Meter lange Holzhybridpaneele im Freiland Wind, Regen und Sonne aus, für zwei Jahre.

„Über die Ergebnisse können wir das Modell weiter optimieren“, so Yan. Hat das Modell diesen Praxisvergleich hinter sich, werden die Forscherinnen und Forscher es für die Vorhersage des Langzeitverhaltens nutzen und berechnen, wie sich die Holzhybridmaterialien über einen Zeitraum von 50 Jahren verhalten.

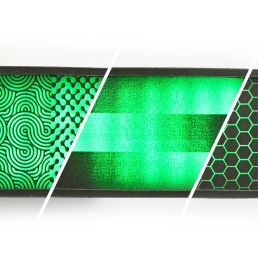

Bild: Die Prüfung im Spannfeld zeigt, dass durch neue Schnellklebetechnik sich tragfähige Holz-Beton-Verbundelemente mit langen Spannweiten sicher herstellen lassen (Quelle: Universität Kassel; Foto: Jens Frohnmüller)

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…