Beton als Kohlenstoffspeicher

CO2-negativer Zement

17. September 2022

Die Zementindustrie zählt zu einem der größten industriellen Emittenten von klimaschädlichem Kohlendioxid. Die Jahresproduktion von etwa 4,5 Milliarden Tonnen Zement weltweit verursacht rund 2,7 Milliarden Tonnen des Klimagases, und damit etwa die Hälfte der durch den weltweiten Verkehr ausgestoßenen CO2-Emissionen. Grund genug gegenzusteuern und alternative Bindemittel zu entwickeln.

CO2-negative Betone mit Zement auf Basis von Magnesiumcarbonaten

Zementforscher der ETH Zürich versuchen unter Verwendung von einem Bindemittel auf Basis von Magnesiumcarbonat, nicht nur Kohlendioxid zu reduzieren sondern es zu binden und Beton als Kohlenstoffspeicher herzustellen. Dabei geht das Bindemittel auf das Mineral Olivin zurück, das beispielsweise in Norwegen in großen Mengen verfügbar ist.

Vereinfacht gesagt, wird aus dem Magnesiumsilicat Magnesiumoxid gewonnen und mit Wasser und Kohlendioxid zu Zement verarbeitet. Gesamtheitlich bilanziert, würde unter dem Strich mehr CO2 gebunden als emittiert. Ein perfekter Kohlenstoffspeicher für Bauwerke würde entstehen.

Zur Erforschung des Werkstoffs und der Herstellungsmethoden erhält die Empa im Forschungsprojekt „Low Carbon Magnesium-Based Binders“ unter Leitung von Barbara Lothenbach vom Schweizerischen Nationalfond eine Fördersumme von 2,2 Millionen Franken.

In Kooperation mit Wissenschaftlern der finnischen Universität Oulu, wollen die empa-Forscher vor allem die molekularen Prozesse bei der Aushärtung untersuchen. Dabei sollen insbesondere die Einflussfaktoren wie Temperatur, pH-Wert und verschiedene Reaktionsbeschleuniger näher betrachtet werden.

Die physikalischen und chemischen Vorgänge bei der Aushärtung sollen simuliert werden, um eine belastbare Vorhersage der Materialeigenschaften unter den verschiedensten Umgebungsbedingungen treffen zu können.

Für Betonfertigteile soll die Härtung mit CO2 unter erhöhtem Gasdruck berücksichtigt werden. Die Härtung mit Wasser unter Umgebungsbedingungen soll primär für Baustellen nutzbar sein.

Die Empa-Experten erhoffen sich von dem 2023 beginnenden Projekt die Entwicklung von Rezepturen für robuste Betone, die möglichst viel CO2 binden können. Die Untersuchungen sind auf fünf Jahre angelegt.

Bildquelle: Haute Innovation

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

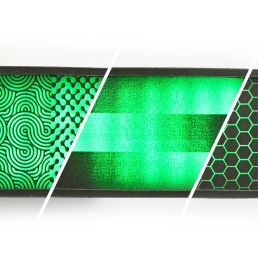

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…