Batteriegehäuse aus Naturfaser-Organoblechen

Leichtbau mit Flachsfaser verstärkten Bauteilen

6. Juli 2022

Für Leichtbauanwendungen mit besonderen Anforderungen und mit dem Wunsch zur Verwendung nachwachsender Rohstoffe kommen zunehmend Naturfasern wie Flachs in Frage. Am Fraunhofer LBF wurden in Kooperation mit der Ansmann AG, einem Produzenten von Lithium-Ionen-Batterien, im Forschungsprojekt „Biobattery“, Organobleche zur Verstärkung von Batteriegehäusen aus Flachsfasern entwickelt.

Organobleche ersetzen klassische Blechbauteile

Unter Organoblechen versteht man flache, blechartigen Bauteile, die aus einem Verbund von Fasern und einer thermoplastischen Bindung erzeugt werden. Ihr Eigenschaftsprofil ist mit dem metallischer Bleche vergleichbar.

Bislang sind Organobleche mit Naturfasern selten in der industriellen Fertigung zu finden. Dies liegt zum einen an der Empfindlichkeit der Fasern bei hohen Temperaturen. Zum anderen fehlten bislang kontinuierliche Massenproduktionsverfahren.

Am Fraunhofer LBF haben Wissenschaftler daher ein Schmelzimprägnierverfahren so weiterentwickelt, dass Naturfasern für eine kontinuierlichen Herstellung von Organoblechen genutzt werden können. Dabei kommen Flachsfasern mit im Vergleich zu anderen Naturfasern erhöhter thermischer Stabilität zum Einsatz, die in eine Matrix aus Polypropylen eingebracht werden.

Als Alternative wurde im Projekt „Biobattery“ auch das biobasierte Polyamid PA11 als Matrixmaterial mit verbessertem mechanischem Eigenschaftsprofil qualifiziert. Neben den thermischen Nachteilen zeichnen sich Naturfasern wie Flachs oder Hanf vor allem durch ihre geringe Splitterneigung und eine hohe Elastizität aus.

Daher würden die entwickelten Organobleche vor allem das Crashverhalten von Elektrofahrzeugen verbessern und die Bruchneigung der Batteriegehäuse vermindern. Zu Demonstrationszwecken wurde eine Lösung aus Flachs-PP-Organoblechen für ein Batteriegehäuse eines Elektrofahrrads präsentiert.

Die Verbindung der Organobleche mit dem Gehäuse wurde im Spritzguss erzeugt. Dabei wurde zwar eine leichte Krümmung der hergestellten Bauteile beobachtet, jedoch gehen die Wissenschaftler von einer baldigen industriellen Verfügbarkeit des Verfahrens aus.

Das Vorhaben wurde vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) über den Projektträger Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. (FNR) gefördert. Den Abschlussbericht findet man unter: www.fnr.de/projektfoerderung/projektdatenbank-der-fnr

www.lbf.fraunhofer.de/de/projekte/leichtbau-biobasierte-kunststoffe.html

Bilderquelle: Ansmann

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

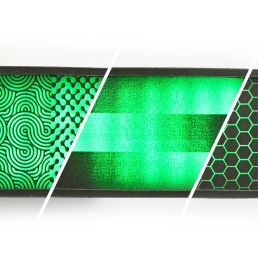

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…