Wasserstoffkraftwerk fürs Eigenheim

Fraunhofer-Forscher entwickeln Technologie unter Einsatz kleiner Windräder

11. März 2022

Der Krieg in der Ukraine forciert die Bestrebungen zum Ausbau regenerativer Energien und beschleunigt sämtliche Aktivitäten zur Förderung der Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern. Eine Forschungsinitiative des Fraunhofer IAP zielt auf die Gewinnung von Wasserstoff durch den Betrieb kleiner Windräder für den Eigenbedarf ab. Dazu werden derzeit kleine Rotoren und sichere Tanks entwickelt.

Wasserstoffproduktion im eigenen Garten

Nach Berechnungen des Bundesumweltamts geht auf Privathaushalte der Verbrauch von rund eines Viertels des gesamtem Energieverbrauchs an Strom und Wärme zurück. Da immer noch die Hälfte davon mit fossilen Energieträgern gewonnen wird, hat sich ein Verbundprojekt aus Leichtbauexperten des Fraunhofer IAP, der BTU Cottbus und eines Industriepartners an die Aufgabe gemacht, Systeme für die Nutzung von grünem Wasserstoff in privaten Umgebungen zu entwickeln.

Im einzelnen geht es dabei um die Gewinnung von elektrischer Überschussenergie mit kleinen aber hocheffizienten Windanlagen für die Wasserstoff-Produktion und die Speicherung in neuartigen Wasserstofftanks aus Faserverbundwerkstoffen. „Das Windrad wird so klein ausgelegt sein, dass sich auch Privatleute eine solche Anlage in den Garten stellen können“, erklärt Holger Seidlitz. „Der Wasserstoff wird dann vor Ort in einem kleinen Elektrolyseur erzeugt und im Tank gespeichert.“

Wasserstoff für Brennstoffzelle und Auto

Mit dem Wasserstoff soll dann wahlweise eine Brennstoffzelle im Haus zugleich elektrischen Strom und Wärme erzeugen. Wasserstoffautos könnten zukünftig in der eigenen Garage betankt werden. „Die Stärke des Konzepts bestehe vor allem darin, dass das ganze System klein und trotzdem sehr effizient ausgelegt ist“, betont Seidlitz.

Dazu haben die Leichtbauexperten am Fraunhofer IAP einen neuen Propeller konzipiert, der sich bereits bei leichten Luftströmen in Bewegung setzt. „Hier in der Lausitz weht der Wind sehr viel schwächer als in Norddeutschland“, sagt Maschinenbau-Ingenieur Marcello Ambrosio, der das Projekt am Fraunhofer IAP betreut. „Wir haben das Design der Rotorblätter daran angepasst und ihre Masse im Vergleich zu herkömmlichen Kleinwindanlagen um rund 30 Prozent verringert.“

Seit kurzem gibt es am Fraunhofer IAP einen industriellen 3D-Drucker, mit dem sich Objekte bis zu einer Größe von rund 2×2 Metern fertigen lassen. Damit haben Marcello Ambrosio und seine Kollegen unlängst eine Kunststoffform für die Produktion ihrer Schwachwind-Rotoren aus Faserverbund fertiggestellt. Unterstützt wurden sie dabei von der Firma EAB Gebäudetechnik Luckau, die ebenfalls auf Leichtbau spezialisiert ist.

Faserverbundwerkstoffe werden gefertigt, indem man Faserstreifen präzise in eine Form einlegt und dann mit Hilfe eines Harzes oder anderer Kunststoffe zum Bauteil aushärtet. Oftmals wird das Verlegen per Hand durchgeführt. Am Fraunhofer IAP aber übernimmt diese Aufgabe eine moderne Automated-Fibre-Placement-Anlage, die die Verstärkungsfasern präzise in der Form platziert.

Einzigartig ist auch, dass der Rotor starkem Wind standhält. Die Rotorblätter sind so beschaffen, dass sie sich bei Sturm elastisch verbiegen und aus dem Wind drehen. „Damit drosselt die Anlage von allein die Rotationsgeschwindigkeit und nimmt keinen Schaden“, sagt Holger Seidlitz. Auf komplizierte Steuertechnik und aufwändige Mechanik kann verzichtet werden.

Wasserstofftank mit Sicherheitssensoren

Um Leichtbautechnik geht es auch in dem zweiten Projekt des Vorhabens, das auf die Fertigung von Wasserstofftanks abzielt. In der Industrie werden diese in aller Regel als druckfeste Stahlbehälter ausgelegt. Für den Einsatz in Privathaushalten aber wären leichte Tanks aus Verbundwerkstoffen mit Carbonfasern vorteilhafter und ließen sich auch für mobile Anwendungen nutzen.

Da bei Kontakt des Wasserstoffs mit Luft ein hochexplosives Gemisch entsteht, müssen besondere Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. So werden die Tanks unter Verwendung von Carbonfaserstreifen umgesetzt und auf einen zylindrischen Körper gewickelt. Mit Kunstharz getränkt, härten diese dann zu einem Tank aus, der viele hundert Bar Druck aushält.

Um Leckagen zu detektieren, bauen die Experten in den Behälter zugleich Sensoren ein. „Aktuell arbeiten wir mit 3D-Druckern, die elektrisch leitfähige Tinten verarbeiten können“, erläutert Marcello Ambrosio. „Diese arbeiten wir direkt in den Faserverbund ein.“ Selbst kleine elektronische Bauteile können die Forscher in die Tankwand integrieren. Dieses Frühwarnsystem ist eine wichtige Voraussetzung für einen künftigen sicheren Einsatz beim Endkunden.

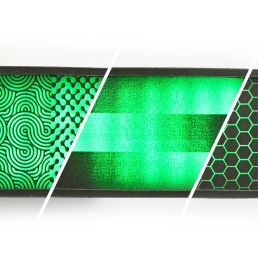

Bild: Neuartige Schwachwind-Rotoren und Wasserstofftanks mit eingebauten Sicherheitssensoren (Quelle: Fraunhofer IAP)

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…