Treibstoffe aus Sonnenlicht

CO2-neutrales Kerosin für die Zukunft des Luftverkehrs

11. Februar 2022

Wissenschaftler an der ETH Zürich haben eine Verfahrenstechnik entwickelt, um aus Sonnenlicht und Luft, CO2-neutrale Treibstoffe wie Kerosin herzustellen. In einer Forschungspublikation für das renommierte Wissenschaftsjournal Nature hat die Forschergruppe rund um Prof. Aldo Steinfeld den stabilen und zuverlässigen Betrieb der Mini-Solarraffinerie unter realen Sonnenbedingungen nachgewiesen.

Synthetische Treibstoffe für bestehende Infrastrukturen

Vor rund 2 Jahren haben Wissenschaftler um Aldo Steinfeld, Professor für Erneuerbare Energieträger der ETH Zürich, begonnen, auf dem Dach des Maschinenlaboratoriums im Zentrum Zürichs eine Mini-Solarraffinerie aufzubauen. Ziel war es, in einem mehrstufigen Verfahren aus Sonnenlicht und Luft flüssige Treibstoffe wie Methanol oder Kerosin zu gewinnen. Mittlerweile konnte die technische Machbarkeit der gesamten thermochemischen Prozesskette zur Umwandlung von Sonnenlicht und Umgebungsluft in so genannte „Drop-in-Treibstoffe“ nachgewiesen werden.

„Drop-in-Treibstoffe sind synthetische Alternativen für die aus Erdöl gewonnenen flüssigen Kohlenwasserstoffe wie Kerosin und Benzin. Diese synthetischen Treibstoffe sind vollständig kompatibel mit den bestehenden Infrastrukturen für die Lagerung, Verteilung und Endanwendung, und können insbesondere zu einem nachhaltigen Langstreckenflugverkehr beitragen“, erläutert Prof. Aldo Steinfeld die Vorteile der synthetischen Treibstoffe.

Das Gesamtsystem arbeitet unter realen Sonneneinstrahlungsbedingungen stabil, der Prozess ist CO2-neutral. Denn bei der Verbrennung der Treibstoffe wird nur so viel CO2 freigesetzt, wie zuvor zu ihrer Herstellung aus der Luft entnommen wurde. Rechnet man den Bau der Produktionsanlagen mit ein, können immerhin noch 80 % aller Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilem Kerosin eingespart werden. Die Rechnung geht gegen Null, sollte man in Zukunft Glas und Stahl mit erneuerbaren Energien produzieren.

Die Anlage besteht aus drei in Reihe geschalteten thermochemischen Umwandlungseinheiten. In der Luftabscheidungseinheit werden Kohlendioxid und Wasser direkt aus der Umgebungsluft extrahiert. Die solare Redox-Einheit kann CO2 und H2O in ein spezifisches Gemisch aus CO und H2 umwandeln. Dieses nennen die Wissenschaftler Syngas, das schlussendlich mithilfe einer Gas-to-Liquid Syntheseeinheit in flüssige Kohlenwasserstoffe umgewandelt wird.

Die Steigerung der Energieeffizienz und des Wirkungsgrades des gesamte Prozesses wird von den Wissenschaftlern als wesentliche Ziel für die Forschungsarbeiten in den nächsten Jahren genannt. Mit 5,6 % wurde für den höchsten bislang gemessenen Wirkungsgrad des Solarreaktors zwar ein Weltrekord für die solare thermochemische Spaltung erreicht, jedoch sind noch erhebliche Prozessoptimierungen erforderlich, um ein markttaugliches Ergebnis zu erreichen.

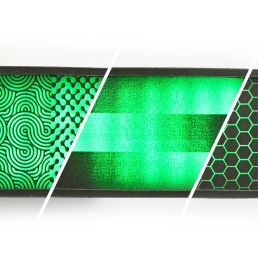

„Die Wärmerückgewinnung zwischen den Reaktionsschritten des thermochemischen Zyklus ist wesentlich, da sie den Wirkungsgrad des Solarreaktors auf über 20 % erhöhen kann, “ sagt Prof. Aldo Steinfeld über die nächsten Ziele. „Außerdem kann die Struktur des Redox-Materials optimiert werden, zum Beispiel durch 3D-gedruckte hierarchisch geordnete Strukturen, die den Wärme- und Stofftransport verbessern. Wir unternehmen grosse Anstrengungen in beide Richtungen, und ich bin optimistisch, dass wir bald einen neuen Rekordwert bei der Energieeffizienz erzielen.“

Aus der Gruppe Forschenden sind bereits zwei Spin-offs hervorgegangen, die von ehemaligen Doktoranden gegründet wurden. Climeworks vermarktet die Technologie zur CO2-Abscheidung aus der Luft, während Synhelion eine Technologie zur Herstellung von Solartreibstoff aus Kohlendioxid auf den Markt gebracht hat.

Forschungsbericht ist am 3. November 2021 erschienen unter: www.nature.com/articles/s41586-021-04174-y

Bild: Der Parabolreflektor liefert konzentriertes Sonnenlicht an einen Solarreaktor, der aus der Luft extrahiertes CO2 und Wasser in ein Synthesegasgemisch umwandelt, das wiederum zu Drop-in-Treibstoffen wie Kerosin verarbeitet wird. (Quelle: ETH Zürich)

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…