Hohe Energiedichte dank dünner Lithium-Schichten

Fraunhofer-Wissenschaftler entwickeln ressourceneffiziente Produktionsprozesse für Batterieanoden

31. März 2022

Mit dem Wandel der Automobilindustrie in Richtung Elektromobilität steigt der Bedarf an Lithium-Ionen-Batterien derzeit rasant. Das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung ISI erwartete 2020, dass die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Zellen allein im Mobilitätsbereich bis 2030 um den Faktor 20 bis 40 steigen wird. Um den Ressourceneinsatz so effizient wie möglich zu gestaltet, entwickeln Wissenschaftler im BMBF Gemeinschaftsprojektes „nextBatt“ Materialkombinationen und Fertigungsverfahren für Batterieanoden der nächsten Generation.

Anoden auf Basis von metallischem Lithium

„Für Lithium-Ionen-Batterien sind Steigerungen der Energiedichte von bis zu 65 % möglich“, prognostiziert Dr. Stefan Saager (Projektleiter am Fraunhofer FEP). „Dies kann durch den Ersatz herkömmlicher Graphitanoden durch Anoden auf Basis von Silizium und zukünftig auch metallischem Lithium erreicht werden. Mit den ressourceneffizienten Prozesstechnologien am Fraunhofer FEP gelang es uns bereits, reine metallische Lithiumschichten und auch Lithium-Silizium-Verbindungsschichten in produktionsrelevanten Maßstäben herzustellen.“

Üblicherweise werden Lithiumschichten in Form dünner Folien durch Walzen gefertigt, was die Verwendung von Schmiermitteln nötig macht. Am Fraunhofer FEP jedoch werden die Lithiumschichten durch thermisches Aufdampfen im Vakuum ohne verunreinigende Zusätze in einer Dicke von 1 – 20 Mikrometer hergestellt. Dadurch können sehr reine und vor allem dünne metallische Lithiumschichten erzeugt werden.

Bei diesem Prozess wird Lithiumgranulat ins Vakuum überführt, in einen Tiegel gefüllt und anschließend auf Temperaturen von 500–700 °C erwärmt. Das Lithium wird aufgeschmolzen und schließlich verdampft. Ähnlich wie sich Wasser an Deckeln von Kochtöpfen sammelt, wird der sich ausbreitende Lithiumdampf auf einem Substrat abgeschieden. Dieses Substrat wird dazu in kontrollierter Weise über die Lithiumdampfquelle bewegt, sodass darauf eine Lithiumschicht mit vorgegebener Dicke kondensiert.

Lithium zeigt hohe Reaktivität

Eine sehr große Herausforderung lag im Einrichten der Prozesse, da Lithium eine extrem hohe Reaktivität besitzt. Lithium reagiert nicht nur mit dem Sauerstoff in der Luft, sondern auch mit Stickstoff. Mit Wasser verbindet sich es außerdem zu stark basischem Lithiumhydroxid unter Freisetzung von Wasserstoff. Diese Reaktionen verlaufen bekanntlich stark exotherm, was den Umgang erschwert und erhöhte Ansprüche an die Arbeitssicherheit erfordert.

Daher kann Lithium nur unter einer inerten Argon-Atmosphäre gehandhabt werden. Darüber hinaus sind hochreine Lithiumschichten für das Erreichen einer guten Batterie-Performance essenziell. Die Anlagen des Fraunhofer FEP wurden für Experimente mit luftempfindlichen Materialien wie Lithium entsprechend vorbereitet.

Ein großer Vorteil der Technologie ist, dass mit dem Aufdampfverfahren auch Verbindungsschichten in Kombination mit anderen Materialien, wie Silizium, erzeugt werden können. Dazu wird eine weitere Dampfquelle mit einem anderen Ausgangsstoff daneben installiert. Die verschiedenen Materialien vermischen sich in den beiden überlagerten Dampfströmen und erzeugen auf dem Substrat eine Verbindungsschicht mit der gewünschten Zusammensetzung.

So sind sehr vielversprechende Materialkombinationen realisierbar, die auf andere Weise nicht zu erzeugen wären. Zudem kann man mit diesem Verfahren sehr hohe Beschichtungsraten erzielen – ein wichtiges Kriterium für die Überführung der Technologie in eine Massenproduktion.

Die bislang am Fraunhofer FEP hergestellten reinen Lithiumschichten wurden am Fraunhofer IWS hinsichtlich ihrer elektrochemischen Eigenschaften untersucht. Dabei zeigte sich, dass ca. 80 % des abgeschiedenen Lithiums elektrochemisch aktiv war – also in einer Batterie für chemische Reaktionen zur Speicherung von Energie zur Verfügung stehen kann.

Eine weitere Steigerung über 90 % ist durch die Optimierung von Prozessschritten in Aussicht. Diese Verbesserung umfasst verschiedene Verfahren zur Substratreinigung und -vorbehandlung, die Beschichtungstechnologie selbst sowie Veredelungsverfahren durch Nachbehandlung. Die Reduktion von so genanntem „totem Lithium“ ist ein wesentlicher Schlüssel zur Effizienzsteigung in Batterien und Gegenstand ausgedehnter internationaler Forschung.

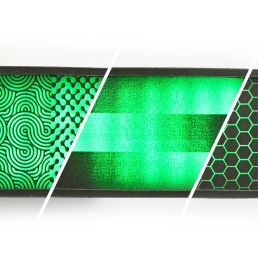

Bild (oben): Abgeschiedenes Lithium als dünne Schicht bildet die Grundlage für die Fertigung von effizienten Batterien der nächsten Generation (Quelle: Fraunhofer FEP)

Bild (unten): Lithium in Ausgangsform als Granulat (Quelle: Fraunhofer FEP)

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…