Wir holen die Produktion zurück nach Europa

Christina Kohl im Gespräch mit Dr. Sascha Peters

Magazin „Unsere Wirtschaft“, Januar 2015

Industrie- und Handelskammer Lüneburg-Wolfsburg

3D-Drucke werden billiger, bunter und belastbarer. Ist die Nischen- bald eine Massentechnologie? Über die Zukunft der Generativen Fertigung sprach der Innovationsberater Dr. Sascha Peters mit Christina Kohl.

Kohl: Herr Dr. Peters, 3D-Drucker werden zuweilen mit dem alles könnenden „Replikator“ aus „Raumschiff Enterprise“ verglichen. Ist Science-Fiction jetzt Realität?

Dr. Sascha Peters: Tatsächlich, man könnte das in diesem Bereich so sagen. Anders als der „Replikator“ produzieren 3D-Drucker allerdings keine Lebensmittel aus dem Nichts. Die Technologie stammt aus den Achtzigerjahren und wurde als „Stereolithografie“ bekannt: Ein Laser härtet zähflüssiges photoreaktives Harz auf einer Bauplattform Schicht für Schicht aus. Aber mit ausgehärtetem Harz kann man natürlich nicht so viel anfangen.

Kohl: Wie wird denn heute gedruckt?

Die Stereolithografie gibt es immer noch und kommt im Bereich des Prototypenbaus zum Einsatz. Seit den Neunzigerjahren haben sich weitere Verfahren entwickelt: Das Lasersintern oder Lasermelting funktioniert mit einem Pulver als Ausgangsmaterial. Schicht für Schicht bringt man die Partikel mit einem Laserstrahl dazu, miteinander zu versintern: Sie schmelzen auf und binden an den Rändern zusammen. Damit lassen sich zum Beispiel Metalle in unterschiedlichen Legierungen, Keramiken oder auch einige Kunststoffe verarbeiten. Beim so genannten FDM wird ein etwa ein Millimeter dicker, farbiger Kunststoffdraht von einer Spule verarbeitet. Das Filament wird in einer Düse erhitzt und dann als zähflüssiges bis flüssiges Material aufgetragen. Für das LOM-Verfahren werden Papier oder Folie Schicht für Schicht aufeinandergeklebt, mit einem Laser in Kontur geschnitten und an den Rändern farbig bedruckt. Das fertige Bauteil ist papierartig, aber dennoch fest. Das eigentliche 3D-printing wurde am MIT (Massachusetts Institute of Technology) auf Basis von klassischen Komponenten entwickelt, die auch im Drucker vorherrschen. Der Druckkopf verteilt nur keine Tinte, sondern Bindemittel. Damit werden kleine Materialpartikel aus Gips oder Stärke zusammengeklebt.

Kohl: Wieso eigentlich „3D-Printing“?

Alle anderen Verfahren sind streng genommen kein 3D-Druck, sondern werden als Techniken für die „Generative Fertigung“, im Englischen als „Direct Fabrication“ oder „Additive Manufacturing“ bezeichnet, weil sie aufbauend arbeiten. Schichtweise wird nur dort Material aufgetragen, wo ich es am Ende auch benötige. Trotzdem sprechen die Endkonsumenten und die Kreativen, die jetzt in die Technologie einsteigen, allgemein von „3D-Druck“.

Kohl: Für wen ist die Generative Fertigung besonders interessant?

Bislang haben Unternehmen Prototypen und Werkzeuge gedruckt, meist hochkomplexe Bauteile, die häufig nur in geringer Stückzahl benötigt werden. Auch in der Luftfahrtindustrie kommt die Technologie mittlerweile zum Einsatz: Mithilfe der generativen Fertigung können mehrere Komponenten in einem Arbeitsgang hergestellt werden, das ist kosten- und materialsparend. Der größte Markt für die Herstellung von Metallteilen ist aber der Dentalbereich. Zahnimplantate, Brücken oder Kronen sind in ihrer Geometrie einzigartig und die Bauhöhe gering – da bieten sich generative Verfahren besonders an.

Kohl: Wo früher gegossen, gefräst oder gedreht wurde, wird also jetzt gedruckt?

Die Potenziale sind da, aber noch sind wir nicht soweit. Der Markt der additiven Fertigung überschaubar. Mit der klassischen Massenfertigung können die generative Verfahren nicht konkurrieren. Wenn die Stückzahlen aber geringer werden und es vor allem um komplexe Geometrien geht, spielen Lasersintern, FDM und Co. Ihre Vorteile aus. In den nächsten Jahren wird es daher zu einem Umdenken bei den Konstrukteuren kommen. Denn ich kann ja jetzt Teile realisieren, die ich auf herkömmliche Weise nicht hätte fertigen können. Der Prozess ist vielleicht ein bisschen langsamer, auch weil die Daten ausgehend von 3D-CAD-Daten aufbereitet werden müssen. Ich muss ja festlegen, wie jede einzelne Schicht aussieht und wie die Bauteile im Bauraum orientiert sind. Aber diese Datei kann ich dann immer wieder verwenden und Teile produzieren, wenn ich sie brauche – das spart Lagerkosten, wenn man zum Beispiel an Ersatzteile denkt.

Kohl: Kann ich die Datei nicht einfach aus dem Internet herunterladen?

Das ist natürlich die einfachste Lösung, vor allem für den Privatbereich. Es stellt sich allerdings ein Problem: Ich weiß nicht sicher, woher die Daten kommen. Das ist ein ähnliches Dilemma wie bei den Musikportalen. Vielleicht hat jemand ein Bauteil gescannt, das ihm nicht gehört, an dem er also auch keine Urheberrechte hat. Lade ich diese Datei herunter, mache ich mich strafbar – und auch das Verschicken an einen Dienstleister zum Drucken ist rein rechtlich gesehen illegal.

Kohl: Welchen Stellenwert hat die Generative Fertigung für deutsche Mittelständler?

Die wenigsten wenden das Verfahren bereits selbst an. Viele haben Erfahrungen mit „Rapid Prototyping“: Sie lassen selbst entwickelte Teile bei Dienstleistern bauen, um zu sehen, ob sie ihren Anforderungen entsprechen. Aber jetzt ist es an der Zeit, die Generative Fertigung auch für die direkte Produktion auszuprobieren. Das heißt nicht, dass sich jedes Unternehmen eine Anlage kaufen muss. Vielmehr sollte man sich von Dienstleistern beraten lassen. Sie können einem sagen, ob sie ein vorhandenes CAD-Modell für den Druck verwenden können oder ob die Konstruktion verändert werden sollte. Mit dem, was zurückkommt, kann man dann weiterarbeiten und sehen, welche Qualitäten heute schon möglich sind.

Kohl: Spätestens, seit Tchibo vor Weihnachten einen 3D-Drucker für 499 Euro im Angebot hatte, ist die Technologie offenbar auch bei Endkonsumenten angekommen. Warum erfährt das Drucken jetzt so viel Aufmerksamkeit?

Das hat mehrere Gründe. Wenn eine neue Technologie kommuniziert wird, entsteht zunächst großes Interesse. In der Industrie ist das schon einige Jahre her, der große Hype ist wieder vorbei. Vor fünf Jahren lief dann das Patent für die FDM-Drucker aus. Seit dem haben sich Hunderte Produzenten kleiner Anlagen entwickelt, die Preise sanken und im Internet lassen sich fertige Bausätze herunterladen. Die Consumer-Drucker sind also auf dem Höhepunkt des Hypes angekommen oder haben ihn vielleicht gerade überschritten. In zwei Jahren werden sicher nicht mehr so viele Drucker verkauft. Dann merken die Leute, dass ihr gedrucktes Geschirr vielleicht doch nicht so attraktiv ist wie gedacht, und dass der Druck manchmal teurer ist als der Kauf. Das Interesse geht vorübergehend in den Keller, um sich irgendwann in eine realistische Bahn zu bewegen. Die Generative Fertigung in der Industrie hat dieses Tal bereits durchschritten. In einigen Bereichen ist die Technologie bereits Standard. Der Markt ist überschaubar, hat aber Wachstumsraten von zwanzig bis dreißig Prozent jährlich. Das macht es so spannend. Außerdem – und das trägt zu der großen Aufmerksamkeit im Moment bei – wurden insbesondere im letzten Jahr viele Drucker vorgestellt, die mit neuen Materialien arbeiten und auf diese Weise ganz neue Geschäftsmodelle ermöglichen.

Kohl: Was denn zum Beispiel?

Besonders interessant ist das so genannte Bioprinting. Darunter versteht man einerseits das Drucken von Nahrungsmitteln und andererseits das Drucken für den medizinischen Bereich. Gerade arbeitet man daran, menschliches Gewebe additiv zu erzeugen. Es könnten also irgendwann Spenderorgane hergestellt werden – wobei es sicher noch fünfzehn Jahre dauert, bis so etwas funktioniert.

Kohl: Und welche Nahrungsmittel kann man drucken?

Auf dem Markt sind zum Beispiel Zucker- und Schokoladendrucker. Aus Barcelona kommt „Foodini“, der Pizza, Burger oder Kekse druckt. Vielleicht gibt es irgendwann Restaurants, die statt einer Küche Drucker an den Tischen der Gäste haben. Barilla forscht übrigens gerade an einem Pasta-Drucker, in den man Kartuschen wie in einen Kaffeeautomaten einlegt, um unterschiedliche Geschmacksrichtungen zu haben.

Kohl: In welchen anderen Bereichen könnte 3D-Drucken in Zukunft angewendet werden?

Zum Beispiel in der Architektur: Es werden Anlagen konstruiert, um Beton zu drucken. Eine chinesische Firma hat mit einem robotergeführten Drucker in zwanzig Stunden ein Gebäude für unter 5.000 Dollar hergestellt. Das Architekturbüro von Norman Foster entwickelt gemeinsam mit der ESA eine gedruckte Raumstation – und zwar ausschließlich aus Material, das es auf dem Mond gibt. Die italienische Firma, die diesen Drucker produziert hat, verdruckt Material aus einem Vulkan in der Nähe von Rom. Die Gesteinsart dort soll ähnlich sein wie auf dem Mond.

Kohl: Das hört sich fast unheimlich an.

Aus heutiger Sicht ja. Aber man muss nur einmal überlegen, welche Entwicklungen es in den letzten fünfzig Jahren gegeben hat: Alle Kunststoffe, mit denen wir heute arbeiten, sind relativ jung. Vor fünfzig Jahre hatten wir keine IT, weder iPhone noch Facebook noch Google. Wenn man etwas nicht wusste, musste man es in einer Bibliothek nachschlagen. Smartphones gibt es erst seit 2007 – und wir können uns gar nicht mehr vorstellen ohne sie zu leben.

Kohl: Welche wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen erwarten Sie, wenn sich das 3D-Drucken weiter verbreitet?

Konsumenten werden zu Produzenten. Die Generative Fertigung bietet die Chance, Produktion zurück nach Europa zu holen. Vor allem Deutschland kann davon profitieren: Wir haben ein funktionierendes Forschungsnetzwerk, die Fraunhofer-Institute haben sehr viel zur Entwicklung der Technologie beigetragen. Und im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir die Produktion nie wirklich verloren. Das ist unser großes Glück – und ein Grund, warum wir die Krise so gut gemeistert haben. Wir sind führend, was die Metallsysteme für die generative Fertigung angeht. Deshalb werden sich 3D-Druckverfahren weiter verbreiten, das ist sicher.

Kohl: Was bedeutet das für Unternehmen, die ihre Produkte bislang auf konventionelle Weise gefertigt haben?

Das heißt nicht, dass sie ihr Geschäftsmodell sofort aufgeben müssen. Aber sie sollten sich auf die Veränderung vorbereiten und überlegen, wie sich die Beziehung zwischen Kunde und Produzent verändert, wenn der Kunde gleichzeitig Entwickler ist, und Produzent und Entwickler nicht mehr auf verschiedenen Kontinenten, sondern in einer Straße arbeiten. Als Unternehmen kann ich nicht einfach sagen, diese Entwicklung interessiert mich nicht. Diejenigen, die in der Vergangenheit dachten, einen technologischen Entwicklungsschritt nicht mitgehen zu müssen – das wissen wir heute – mussten dafür büßen: Siemens etwa, wo man die SMS-Technologie für Mobiltelefone verschlafen hat, oder der Handyhersteller Nokia, der viel zu spät sein erstes Smartphone auf den Markt gebracht hat. Sie spielen in diesen Bereichen keine führende Rolle mehr.

Bild: Laserauftragsschweißen (Quelle: Fraunhofer IPT)

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

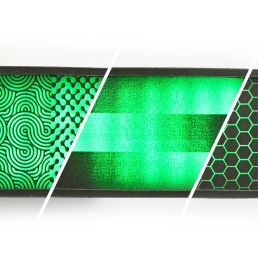

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…