Materialherbst

Werkstoffinnovationen des Messejahres 2013

Design Report

1-2014

Verlag

Konradin Medien (Stuttgart)

Ob Design Week in Eindhoven, Euromold in Frankfurt, Elmia Subcontractor in Jönköping, Designer’s Open in Leipzig oder K-Messe in Düsseldorf: Die letzten Monate des Jahres 2013 hatten es materialtechnisch gesehen in sich. Eine solche Vielfalt an Messen und Veranstaltungen, bei denen innovative Werkstoffe präsentiert wurden, hat es selten gegeben. Zu den Highlights zählten dabei Technologien für die individualisierte additive Fertigung, neue Lösungen für den Leichtbau, smarte Materialien mit integrierten Funktionalitäten sowie Werkstoffe auf Basis organischer Abfälle.

Eines der spektakulärsten Produktionskonzepte der letzten Jahre wurde mit dem Silk Pavillon auf der Elmia Subcontractor Mitte November in Schweden vorgestellt. Wissenschaftler der MIT Media Labs aus Cambridge hatten im Sommer computergesteuerte Formfindungsmethoden mit biologisch inspirierter Fabrikation gekoppelt und den Einsatz von Seidenraupen für die Erzeugung einer textilen Struktur erfolgreich getestet. Zunächst wurde ein Stahlrahmen mit einem etwa ein Kilometer langen Faden umwickelt, der anschließend den insgesamt 6.500 Seidenraupen als Arbeitsgrundlage diente. Instinktiv begannen die Raupen die Zwischenräume mit dünnen Fasern auszufüllen. In einem Sonne-Weg-Diagramm hielten die Wissenschaftler die Bewegungsvorlieben der Seidenraupen im Zusammenhang mit der Sonneneinstrahlung fest, um Rückschlüsse auf zukünftige Optionen zur Kombination von anorganischen und organischen Werkstoffen ziehen zu können.

Einen im Prinzip ähnlichen Ansatz verfolgt Eric Klarenbeek mit seinem „Mycelium Chair“, den er anlässlich der Dutch Design Week in Eindhoven präsentierte. Für die Herstellung des Sitzmöbels druckte der niederländische Designer zunächst eine Außenhaut aus dem Biokunststoff PLA und ließ anschließend einen Pilz als Versteifungsmaterial in die Zwischenräume hineinwachsen. Klarenbeek setzt dabei eine Mischung aus Pilzen, zerkleinertem Stroh und Wasser ein. Während des Trocknungsvorgangs wächst der Pilz in die Hohlräume hinein, bildet Myzelfäden und nimmt den Platz des Wassers ein. Dabei werden die Strohpartikel und Fasern fest miteinander verbunden und die Struktur des Möbels in seiner Festigkeit verstärkt.

Auffällig häufig sind in jüngster Vergangenheit aber auch Projekte, die mit organischen Abfallstoffen experimentieren. Immer wieder verblüffen vor allem Designern mit Materialentwicklungen, die auf einfache Zusammenhänge zurückgreifen und bislang ungenutzte Potenziale ausschöpfen. Jüngstes Beispiel ist ein gießbarer Werkstoff, für den die Designerin Ulrike Böttcher aus Berlin Eierschalen verwendet. „Das Material verhält sich beim Aushärten ähnlich wie Mörtel und könnte als Wandputz im Innenraum eingesetzt werden“, verspricht sich Böttcher zukünftige Einsatzmöglichkeiten. Dabei lässt die Ästhetik durch den Eierschalenanteil und ihre Verteilung verändern. Mithilfe eines biologischen Lösungsmittels fand die Designerin zudem heraus, wie sich sowohl eine kristalline Oberfläche als auch eine weiße nadelförmige Struktur als Beschichtung auf Papier, Keramik und Textilien erzeugen lassen.

Ein Schwerpunkt bei der Entwicklung intelligenter Oberflächen ist ihre Ausstattung mit antibakteriellen Qualitäten. Auch hier lassen sich neue Ansätze beobachten. Nachdem der Mikrobiologin Anke Domaske (Gründerin von QMilk) die Herstellung von antibakteriell wirksamen Fasern aus Milchproteinen gelungen ist, wurden bei der Subcontractor Messe in Schweden die ersten Biopolymere auf Basis von Milchabfällen für die Herstellung von duroplastischen und elastomeren Kunststoffen präsentiert. Von den Chemiekonzernen meist belächelt, rücken die Entwicklungen kleiner Unternehmen immer mehr in den Blickpunkt der Öffentlichkeit. So wurde QMilk im Oktober in den USA mit dem Launch Award ausgezeichnet, der unter anderem von der NASA für alternative und nachhaltige Textilien ausgelobt wurde.

Eine weitere dieser speziellen Entwicklungen ist Polywood, der erste patentierte naturfaserverstärkte Kunststoff mit antibakterieller Wirkung. Die keimtötenden Eigenschaften gehen auf die Integration von natürlichem Kiefern-Kernholz zurück, das durch eine spezielle Art der Lignineinlagerung auffällt und weitere besonders wirksame Bestandteile wie Phenole enthält. Gegenstände aus dem Material sind bereits nach wenigen Stunden keimfrei. Die positive Wirkung für Babyspielzeug liegt auf der Hand.

Ein weiteres smartes Material mit überraschender Wirkung kommt vom Fraunhofer-Institut für Silicatforschung aus Würzburg. Hier wurde ein gummiartiger Kunststoff entwickelt, der unter Einfluss eines Magnetfelds seine Härte verändert. Diese besondere Eigenschaft, der so genannten magnetorheologischen Elastomere, geht auf magnetische Partikel zurück, die in den Kunststoff integriert wurden und im Magnetfeld Kräfte aufeinander ausüben. Das Material bleibt dann solange hart, bis das Magnetfeld wieder ausgeschaltet wird. Mögliche Anwendungen sehen die Fraunhofer-Forscher im Bereich künstlicher Muskel für die Robotik, für flexible Lager und Dichtungen oder für Produkte mit haptisch wirkenden Interfaces.

Wenn es nach Entwicklern der Londoner Unternehmens RoboFold ginge, werden wir es neben biobasierten Materialien und smarten Werkstoffen in Zukunft auch zunehmend mit Fertigungstechniken für die individualisierte Formteilherstellung zu tun haben. Das Team rund um den Gründer Gregory Epps verwendet zwei mit besonderen Greifersystemem ausgestattete Industrieroboter, um ein Aluminiumblech in komplexe Geometrien zu falten. Die für die Ansteuerung notwendigen mathematischen Algorithmen haben die RoboFold-Entwickler soweit entwickelt, dass selbst kurvenförmige Kanten erzeugt werden können und sich neue Potenziale der Falttechnik für die Fahrzeug- und Bauindustrie ergeben.

Bild: Mycelium Chair (Design: Eric Klarenbeek)

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

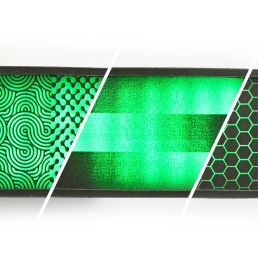

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…