Das Material denkt mit

Smarte Materialien für die Architektur

domus 018

März 2016

Verlag

Ahead Media (Berlin)

Sie verändern die Form unter Einfluss von Wärme, reagieren auf Feuchteunterschiede in der Luft oder haben positive Einflüsse auf das Klima von Innenräumen. Schon seit einigen Jahren wird der Gruppe der Smart Materials ein großes Potenzial nachgesagt. Vor allem in der Architektur würde die Integration von Funktionen in ein Material den Ressourcenaufwand für die Realisierung komplexer Mechanismen auf ein Minimum reduzieren.

Forschungsinitiativen für smarte Materialien

Nachdem in der letzten Dekade die grundlegenden Prinzipien von Smart Materials entwickelt wurden, haben Wissenschaftler, Architekten und Unternehmen begonnen, marktfähige Produkte für einige hochspannende Anwendungen zu erschließen.

An erster Stelle ist hier die Forschungsinitiative „smart hoch 3““ zu nennen, in der unter Leitung des Fraunhofer IWU aus Dresden versucht, Formgedächtnislegierungen in neuen Produktszenarien erfolgreich anzuwenden. So wurden beispielsweise in Zusammenarbeit mit Textildesignern der Kunsthochschule Berlin-Weißensee zwei Verdunkelungssysteme umgesetzt, in denen die auf Wärmeeinflüsse reagierenden Legierungen den für die Formveränderung ausschlaggebenden Impuls realisieren.

Das Chamäleon-Membran von Madlen Deniz ist eine dieser Entwicklungen. Es besteht aus einer Rasterstruktur mit verschiedenfarbigen Elementen. Jedes Element des Membrans ist an einem FGL-Drahtelement befestigt. Verändert sich die Temperatur an der Fassade durch Sonneneinstrahlung zieht sich das FGL-Element bei Übersteigen der Aktivierungstemperatur zusammen, die einzelnen Elemente werden gegeneinander verschoben und es kommt zu spannenden Farbeffekten im Innenraum in Analogie zur Haut eines Chamäleons.

Ähnlich funktioniert auch der aus 72 Blütenstrukturen bestehende „Solar Curtain“. In die einzelnen Strukturen sind 80 Millimeter lange Formgedächtnisaktoren integriert, die den Öffnungs- und Schließmechanismus gewährleisten. Erwärmt sich die Fassade durch Sonneneinstrahlung, erinnern sich die Nickel-Titan Drähte an ihre ursprüngliche Geometrie und gehen bei Erreichen eines einstellbaren Temperaturwertes zurück in ihre ursprünglich Form. Die Fassade verschattet sich und der Raum ist vor Sonneneinstrahlung geschützt. Sinkt die Temperatur am Abend, ist der Prozess reversibel und die Fassade wird wieder durchlässig für das natürliche Licht von Außen.

Dass Materialien auch auf Feuchtigkeit reagieren und ihre Form verändern können, haben Prof. Achim Menges von der Universität Stuttgart mit dem HygroSkin Pavillon und der Produktdesigner Chao Chen am Royal College of Art in London mit einer auf Wasser reagierenden Wand auf eindrucksvolle Weise gezeigt. Beide geben als natürliches Vorbild einen Tannenzapfen an, der sich in feuchtem Klima eng um den inneren Kern verschließt und im Trockenen in der Lage ist, sich in seiner Struktur zu öffnen.

In beiden Entwicklungen wurde dünnes und ursprünglich glattes Sperrholz verwendet, das sich bei Änderung der Luftfeuchtigkeit selbsttätig verformt und dabei Öffnungen in der architektonischen Haut eines Körpers preisgibt.

Als Weiterentwicklung der HygroSkin wurde am Institut für Computerbasiertes Entwerfen (ICD) der Universität Stuttgart ein 3D-Druckverfahren entwickelt, mit dem Elemente schichtweise aufgebaut werden können, die auf sich verändernde Wetterverhältnisse reagieren und ein ähnliches Verhalten aufweisen wie das der aus Holz erzeugten Elemente.

Großer Vorteil hier ist, dass wichtige Eigenschaften wie Steifigkeit, Porosität und Transparenz mit dem 3D-Druckverfahren beeinflusst werden können und sich nachteilige Eigenschaften aufgrund von Struktur und Faserverlauf des Holzes gar nicht erst ergeben.

Dass sich durch additive Fertigungsverfahren Strukturen realisieren lassen, die aufgrund ihrer hohen Komplexität längst aus der Architektur verschwunden waren, sieht man nicht nur an der Entwicklung des Cool Bricks der Architekten Virginia San Fratello und Ronald Rael von Emerging Objects aus Oakland. Durch Einsatz der 3D Drucktechnologie wurde eine Möglichkeit gefunden, die bereits in der Antike bekannte Technologie der Wasserdampfkühlung in die moderne Architektur zu transferieren.

Lange Zeit bevor die Grundlagen für die heutige Klimatisierung und Kühlung von Räumen entwickelt wurden, machte man sich den Effekt zunutze, durch die Zugabe von Wasserdampf in die Luft, eine Absenkung der Temperatur herbeizuführen. Inspiriert durch die Holzgitterfenster der Mashrabiya-Architektur aus der arabischen Welt, wurde unter Einsatz der 3D-Drucktechnologie eine Wand aus porösen keramischen Steinen mit innerer Hohlraumstruktur umgesetzt, die Innenräume passiv kühlen können. Die einzelnen Ziegel wurden dabei so gestaltet, dass sie Wasser aufsaugen wie ein Schwamm und Luftströme durch die dreidimensionale Gitterstruktur hindurch geleitet werden können.

Mit einer spektakulären Materialentwicklung zur Reduzierung des CO2-Gehalts in der Atmosphäre warte der Londoner Designer Julian Melchiorri im Rahmen seiner Masterarbeit am Royal College of Art in London auf. Unter dem Namen „Silk Leaf“ hat der Designer das erste von Menschenhand geschaffene biologische Blatt vorgestellt, das vollständig aus Seidenproteinen und pflanzlichen Chloroplasten besteht und den natürlichen Prozess der Photosynthese nachahmen soll. Denn es absorbiert Kohlendioxid und erzeugt unter Einwirkung von Wasser und Licht Sauerstoff und andere organische Verbindungen ähnlich zu den Mechanismen eines natürlichen Blattes.

Die Entwicklung könnte zur Raumluftverbesserung in Lüftungsanlagen, Freiformflächen für Innenräumen oder als Gestaltungselement für Beleuchtungssysteme Anwendung finden. Melchiorri geht davon aus, dass der Umwandlungsprozess effizienter ablaufen kann als bei dem natürlichen Vorbild. Dabei zitiert er jüngste Ergebnisse der Forschung, bei denen nanobionische Eingriffe an Chloroplasten die Erhöhung der Photosyntheseleistung um 49 % ergeben haben.

So zeigen die jüngsten Entwicklungen, dass smart Materials in der Architektur vor allem Einfluss auf das Klima unserer Innenräume haben können. Wir dürfen gespannt darauf sein, welche Entdeckungen die Architekten bei der Verwendung intelligenter Materialien in Zukunft noch haben werden.

Bild: Water Reacting Shelter als Anwendung von smart materials (Design: Chao Chen)

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

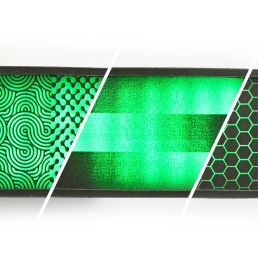

17. Juni 2024

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…