Stand-up-Paddleboard aus nachwachsenden Materialien

Plastikfreier Wassersport mit recyceltem Balsaholz

5. August 2021

Es sieht nicht so aus, aber Stand-up-Paddling ist äußerst anstrengend. Mittlerweile gehört die Sportart zu einem der Trends bei Urlaubsaktivitäten am Wasser. Leider bestehen herkömmliche Boards aus erdölbasierten Materialien wie Epoxidharz und Polyurethan, was bei Verlust zu Verschmutzung der Gewässer mit Kunststoffen führt. Wissenschaftler am Fraunhofer-Institut für Holzforschung, Wilhelm-Klauditz-Institut, WKI wollen die Kunststoff-Boards durch nachhaltige Sportgeräte ersetzen. Dazu entwickelt ein Forscherteam aktuell ein Stand-up-Paddleboard, das vollständig aus nachwachsenden Rohstoffen besteht.

Balsaholz aus Rotorblättern zurückgewinnen

Stand-up-Paddling SUP ist eine naturverbundene Sportart, doch die Kunststoffboards sind alles andere als umweltfreundlich. In der Regel werden zur Produktion der Sportgeräte erdölbasierte Materialien wie Epoxidharz, Polyesterharz, Polyurethan und expandiertes oder extrudiertes Polystyrol in Kombination mit Glas- und Carbonfasergeweben genutzt. In vielen Teilen der Welt werden diese Kunststoffe weder ordnungsgemäß entsorgt noch recycelt. Große Mengen des Plastiks landen im Meer und sammeln sich in riesigen Meeresstrudeln. Für Christoph Pöhler, Wissenschaftler am Fraunhofer WKI und begeisterter Stand-up-Paddler, war dies Anlass, über eine nachhaltige Alternative nachzudenken. Im Projekt ecoSUP treibt er die Entwicklung eines SUP voran, das zu 100 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen besteht und darüber hinaus besonders fest und langlebig ist.

„Bei gängigen Boards wird der Polystyrol-Kern (Styropor) mit Glasfasern verstärkt und mit einem Epoxidharz versiegelt. Wir nutzen hingegen biobasierten Leichtbau-Werkstoff“, sagt der Bauingenieur. Für den Kern verwenden Pöhler und seine Kollegen rezykliertes Balsaholz. Dieses weist eine sehr geringe Dichte auf, ist leicht und dennoch mechanisch beanspruchbar. Balsaholz wächst vor allem in Papua-Neuguinea und in Ecuador, hierzulande wird es seit vielen Jahren in großen Mengen in Windenergieanlagen verbaut. Bis zu sechs Kubikmeter des Werkstoffs befinden sich in einem Rotorblatt. Derzeit gehen viele der Anlagen vom Netz. Allein im Jahr 2020 wurden 6.000 abgebaut. Ein Großteil davon wandert in die thermische Verwertung. Sinnvoller wäre es, den Werkstoff aus dem Rotorblatt zurückzugewinnen und gemäß der Kreislaufwirtschaft wiederzuverwerten.

Patentierte Technologie zum Herstellen von Holzschaum

Zunächst wird das Holz in einer Prallmühle vom Compositwerkstoff abgetrennt. Über die Dichteunterschiede lassen sich die Materialmixstrukturen über einem sogenannten Windsichter in die einzelnen Bestandteile aufsplitten. Anschließend werden die als Späne und Bruchstücke vorliegenden Balsaholzfasern feingemahlen. „Dieses sehr feine Ausgangsmaterial benötigen wir, um Holzschaum herzustellen. Dafür hat das Fraunhofer WKI eine patentierte Technologie“, erläutert der Forscher. Dabei werden die Holzpartikel zu einer Art Kuchenteig aufgeschleimt und zu einem leichten und zugleich festen Holzschaum weiterverarbeitet, der durch die holzeigenen Bindekräfte hält. Die Zugabe von Klebstoff ist nicht erforderlich. Dichte und Festigkeiten des Schaums lassen sich einstellen, damit das Stand-up-Paddle nicht zu schwer für den Transport wird.

Da das gesamte Sandwichmaterial, das in herkömmlichen Boards verwendet wird, komplett ersetzt werden soll, besteht auch die Hülle des ökologischen Boards aus 100 Prozent biobasiertem Polymer. Sie wird mit in Europa angebauten Flachsfasern verstärkt, die sich durch sehr gute mechanische Eigenschaften auszeichnen. Um die Hülle über den Balsaholzkern zu ziehen, verwenden Pöhler und sein Team das Handlaminier- und das Vakuuminfusionsverfahren. In Machbarkeitsstudien wird derzeit noch die optimale Methode untersucht. Ein erster Demonstrator des ökologischen Boards soll Ende 2022 vorliegen.

Zunächst legen die Forschenden den Fokus auf SUPs. Das Hybridmaterial eignet sich jedoch auch für alle anderen Boards, etwa Skateboards. Das künftige Anwendungsspektrum ist breit: Denkbar ist beispielsweise der Einsatz als Fassadenelement in der Wärmedämmung von Gebäuden. Die Technologie kann darüber hinaus beim Bau von Fahrzeugen, Schiffen und Zügen verwendet werden.

Bild: Christoph Pöhler mit einem Stück ehemaligem Rotorblatt einer Windkraftanlage in der Holzwerkstatt des Instituts (Quelle: Fraunhofer WKI)

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

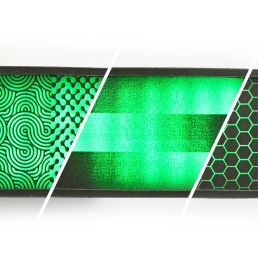

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…