Bundespreis Ecodesign 2016

Ökologisches Design im Bundesumweltministerium geehrt

2. Dezember 2016

Mit Blick auf die steigende Weltbevölkerung und den damit verbundenen Konsum erhalten die Veränderung unserer Lebensweise und der Umbau unserer Produktkultur hin zu geschlossenen Materialkreisläufen immer mehr an Bedeutung. In diesem Zusammenhang übernehmen Designer eine große Verantwortung. Denn sie sind es, die durch Konzeption und Gestaltung eines Produkts bzw. einer Dienstleistung über den Ressourceneinsatz und die Kreislauffähigkeit von Materialien entscheiden.

Nachhaltiger Konsum muss raus aus der Nische

Bereits 2012 hatte das Bundesumweltministerium in Kooperation mit dem Umweltbundesamt den Bundespreis Ecodesign ins Leben gerufen. Ende November 2016 wurden bereits zum fünften Mal die Preisträger von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks und der Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, im Lichthof des Bundesumweltministeriums geehrt. Insgesamt acht Entwicklungen wurden mit dem Bundespreis Ecodesign ausgezeichnet. Zu den Gewinnern zählen energiesparende Lösungen für Gebäude und Mobilität ebenso wie langlebige und kreislauffähige Textilien, eine nahezu emissionsfreie Holzheizung und ein Nachwuchskonzept zur Beseitigung von Kunststoffabfällen aus den Weltmeeren.

„Mit ökologischen Kaufentscheidungen können wir die Umweltbelastung maßgeblich verringern. Unser Ziel ist es, den nachhaltigen Konsum aus der Nische rauszuholen. Ökologische Produkte müssen Teil der alltäglichen Kaufentscheidung werden.“, betonte Barbara Hendricks.

So zeigen die über 350 Einreichungen in diesem Jahr, dass ökologische und soziale Aspekte beim Produktdesign alltäglicher werden. Ob kühlende Autolacke, extraleichte Flugzeugbauteile aus additiver Produktion oder Ressourcenschutz in der Modebranche, es tun sich immer mehr Tätigkeitsfelder für die ökologischen Produkt- und Servicegestaltung auf. Zu den acht Preisträgern zählen unter anderem:

Cool Coatings (BASF Coatings Division)

Der von BASF entwickelte Lack für Fahrzeuge reflektiert die wärmende Infrarotstrahlung des Sonnenlichts und sorgt damit zur Reduzierung der im Fahrzeuginnern ankommenden Wärmeenergie. Als Ergebnis kann die Temperatur der Karosserie um bis zu 20 °C und die des Innenraums um bis zu 4 °C gesenkt werden. Auf diese Weise wird Energie für die Klimatisierung gespart und der Gesamtenergieverbrauch des Fahrzeugs gesenkt.

Bionische Trennwand (Airbus Operations GmbH)

Aufgrund des Einsatzes additiver Produktionsverfahren ist die bionische Trennwand von Airbus um bis zu 45 % leichter als herkömmliche Lösungen für Flugzeuge. Innenhohlraumstrukturen wurden vergleichbar mit dem Aufbau von Knochen mit den additiven Fertigungsprinzipien realisiert. Die Gewichtsreduktion verringert die CO2-Emission eines Flugzeuges jährlich um bis zu 10 Tonnen. Dank der additiven Produktion und des modularen Aufbaus lassen sich die Trennwände auch in bestehende Flugzeugkabinen einbauen. Einzelne Komponenten können bei Bedarf einfach ersetzt werden. Der zum Einsatz kommende Werkstoff ist vollständig rezyklierfähig.

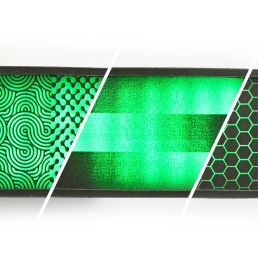

Breathing Skins (Tobias Becker, Universität Stuttgart)

„Breathing Skins“ ist eine intelligente Fassadentechnologie, die auf äußere Einflüsse wie Lichteinfall, Luftdruck, Schall und Temperatur reagiert. Kern des Systems sind pneumatische Muskeln, die durch Luftdruckänderungen angesteuert werden und sich entsprechend den klimatischen Bedingungen öffnen oder schließen. Mit der smarten Fassade kann der Energiebedarf von Gebäuden deutlich reduziert werden. Das Projekt bietet klimatisch gesunde Innenräume und ein neues Raumerlebnis.

Pacific Garbage Screening (Marcella Hansch, RWTH Aachen)

Das System findet eine Antwort auf das Problem der Unmengen von Kunststoffresten, die sich seit den 1960er in den Weltmeeren angesammelt haben. Denn es ist in der Lage, Plastikpartikel aus den Ozeanen zu filtern. Die Beruhigung der Meeresströmung im Inneren der 400 qm großen Plattform ermöglicht den Auftrieb der Plastikpartikel. Diese passive Form der Filterung schließt die Gefährdung von Meereslebewesen aus. Die gesammelten Plastikpartikel werden als Energie- und Rohstoffquelle genutzt: Umgewandelt in Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid sorgen sie für die Energieversorgung der Plattform und werden bei der Aufzucht von Algenkulturen genutzt. Diese können wiederum zu Biokunststoffen verarbeitet werden.

Weitere Informationen über Preisträger, Nominierte und Jury unter:

Bild: Pacific Garbage Screening (Quelle: Marcella Hansch, RWTH Aachen)

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…