Natrium-Festkörperbatterie

Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus übersteht 100 Ladezyklen

7. Mai 2020

Die Batterietechnologie gilt als Schlüssel der Elektromobilität. Bislang setzen die großen Hersteller auf Lithium-Ionen Batterien. Doch das Lithium muss zugekauft werden, und seine Gewinnung ist vor dem Hintergrund der aktuellen Umweltdiskussion mehr als bedenklich. Eine Alternative wären Festkörperbatterien, die eine besonders hohe Energiedichte aufweisen. Deutschland möchte sich bei der Entwicklung als Technologieführer etablieren. Wissenschaftlern am Forschungszentrum in Jülich ist nun ein besonderer Forschungserfolg geglückt. Es wurde eine Natrium-Festkörperbatterie vorgestellt, die nach 100 Ladezyklen noch über 90 Prozent ihrer anfänglichen Kapazität aufwies.

Energiedichte von etwa 10 Wh/kg

Festkörperbatterien vereinen gegenüber aktuellen Lithium-Ionen-Batterien mit flüssigem Elektrolyt mehrere Vorteile. Sie können weder auslaufen noch in Brand geraten, und gelten daher als sicher und unempfindlich. Es wird weniger Technik benötigt, um die Zellen vor Stößen zu schützen und für stabile Temperaturen zu sorgen. Das hilft, sowohl Gewicht als auch Kosten einzusparen. Da Festkörperbatterien zudem sehr hohe Energiedichten erreichen können, wird weltweit intensiv daran geforscht. Doch trotz aller Anstrengungen sind reine Festkörperbatterien, die keine flüssigen bzw. polymerartigen Schichten mehr enthalten von der Marktreife noch weit entfernt. Insbesondere die Verbindung von Elektrode und Elektrolyt gilt als problematisch.

„In einer Batterie lagern sich beständig die transportierten Ionen in der Elektrode ein oder gehen von der Elektrode auf den Elektrolyten über – eine Batterie funktioniert nun einmal so“, erklärt Dr. Frank Tietz vom Jülicher Institut für Energie- und Klimaforschung. „Dieses ständige Wachsen und Schrumpfen der Elektroden tolerieren Feststoffe deutlich schlechter als ein flüssiger Elektrolyt, der immer einen guten Kontakt gewährleistet“. Der Jülicher Chemiker arbeitet seit Jahren daran, neue Materialien für Festkörperbatterien und Brennstoffzellen zu erschließen.

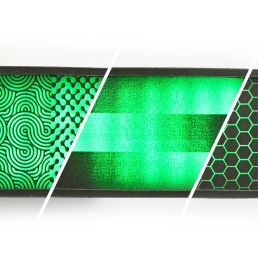

Bei den Festkörperbatterien steht die Forschung noch ziemlich am Anfang. Reine Festkörperbatterien halten in der Regel nur einige wenige Ladezyklen durch, insbesondere ohne externen Druck. Dann beginnen die einzelnen Partikel oder Schichten, sich voneinander zu lösen, was praktisch einem Totalschaden der Batterie gleichkommt. Die Jülicher Forscher haben nun eine Lösung für dieses Problem gefunden. Sie belebten dazu eine Technik wieder, die aus der Brennstoffzellenforschung der 1990er Jahre stammt. Um eine gute Kontaktierung zu erreichen, lösten sie die Bestandteile der Kathode in einer Flüssigkeit und brachten sie so in flüssiger Form in den Elektrolyten ein, wo sie im weiteren Produktionsprozess zur Elektrode umgewandelt wird.

„Das Verfahren ist aus mehreren Gründen vorteilhaft: Der Elektrolyt wird nicht nur oberflächlich beschichtet. Die Flüssigkeit dringt stattdessen weit in das poröse Material ein und lagert sich in dünnen Schichten an den Porenwänden an. So entsteht eine große Kontaktfläche und die restliche Porosität wirkt wie ein Puffer, indem sie hilft, Volumenschwankungen beim Laden und Entladen auf eine große Fläche zu verteilen“, erläutert Frank Tietz. Nicht verschwiegen werden sollte aber auch: „Die Synthese erfolgt bei über 700 Grad und die Methode ist insofern ungewöhnlich, weil die Herstellung des Kathodenmaterials von einem Pulverlieferanten in die Zellenherstellung verlagert wird“, so Tietz.

Für die Umsetzung wählten die Forscher eine Batterie auf der Basis von Natrium. Die möglichen Energiedichten liegen zwar klar unter denen von Lithium-Festkörperbatterien. Dafür ist Natrium leicht verfügbar und kostengünstiger als Lithium und damit vor allem für stationäre Anwendungen interessant, etwa als Zwischenspeicher für erneuerbare Energien. Zudem neigt Natrium anders als Lithium weniger zur Ausbildung metallischer Dendriten, die zu einem Kurzschluss führen können, der die Batterie zerstört. Darüber hinaus sind kobaltfreie Kathodenmaterialien möglich.

Die etwa fingernagelgroße Natrium-Feststoffbatteriezelle, die die Forscher im Labor getestet haben, besitzt eine Energiedichte von etwa 10 Wh/kg, was nur etwa 3 Prozent heutiger Lithium-Ionenakkus entspricht. Durch die Optimierung aller Komponenten – speziell durch die Reduzierung der Schichtdicken auf wenige Mikrometer – scheint eine Energiedichte von 160 Wh/kg bzw. 500 Wh/l möglich, womit Natrium-Festkörperbatterien dann für stationäre Anwendungen interessant sein könnten.

Bildquelle: Forschungszentrum Jülich

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…