Sirex Bohrsäge für eckige Öffnungen

Pendelhub-Bohrer arbeitet nach dem Vorbild des Legestachels von Holz- und Schlupfwespen

30. Dezember 2014

In Kombination von den Fertigungsprinzipien Bohren und Sägen ist es am Stuttgarter Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA gelungen, eine Bohrsäge zur Umsetzung eckiger Löcher zu entwickeln. Die komplexe Mechanik basiert auf dem natürlichen Vorbild des Legestachels von Holz- und Schlupfwespen. Die Technologie soll insbesondere Vorteile in der Medizintechnik bieten.

Keine Hohlräume zwischen Implantat und Knochen

Denn um ein künstliches Hüftgelenk einzusetzen, ist der Chirurg nach wie vor auf seine manuellen Fertigkeiten angewiesen. Er muss ein Loch mit rechteckigem Querschnitt in hoher Präzision in den Oberschenkel des Patienten bohren, so dass keine Hohlräume zwischen Implantat und Knochen entstehen. Dies geschieht in Deutschland im Jahr ungefähr 200.000 Mal. Und so war der Anreiz für die Fraunhofer-Wissenschafter groß genug, nach Alternativen zu suchen. Sie fanden diese bei Holz– und Schlupfwespen, die zur Eiablage ein etwa sechs Zentimeter tiefes Loch in frisches Holz bohren. Der Stachel rotiert dabei nicht sondern wird mit drei sich unabhängig voneinander bewegenden Raspeln in den Untergrund getrieben. Die Raspeln sind an einer Leitschiene angeordnet und nehmen nacheinander unterschiedliche Funktionen wie Andrücken, Bewegen und Verhaken in einem Wechselspiel wahr.

Mit dem neuen pneumatisch arbeitenden Pendelhubbohrer können Chirurgen sehr viel schneller und präziser arbeiten als bisher. Die Wissenschafter aus der Abteilung „Biomechatronische Systeme“ folgten bionischen Prinzipien und haben die Wespenbohrtechnik auf das Werkzeug übertragen. Dieses kann neben runden auch Löcher mit drei- oder mehreckigem Querschnitt bei deutlich geringerem Kraftaufwand erzeugen.

Das Serienwerkzeug soll etwa 1,5 Kilogramm wiegen und mit einem markanten Knick gut in der Hand liegen. Bislang gibt es einen Prototypen der Entwicklung, dessen Gestaltung von Kiyoharu Nakajima im Rahmen seiner Diplomarbeit an der Hochschule Coburg entwickelt wurde. Der Kopf kann auf einfache Weise ausgetauscht und zerlegt werden. Das Wissenschaftlerteam um Dr. Oliver Schwarz gewann im November den Fraunhofer Hans-Jürgen Warnecke Innovationspreis 2014 und wurde mit dem zweiten Preis des „International Bionic Award 2014“ ausgezeichnet.

Neben Anwendungen in der Medizintechnik sehen die Wissenschaftler Einsatzmöglichkeiten in der Raumfahrt sowie für Unterwasseranwendungen. Sie suchen aktuell nach Investoren und einem Hersteller.

Bild: Das Funktionsprinzip des Bohrers basiert auf dem Pendelhub-Prinzip des Legestachels einer Holzwespe (Design: Kiyoharu Nakajima)

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

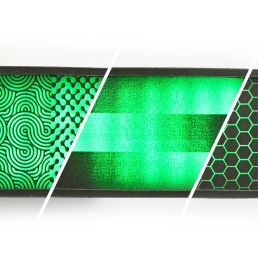

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…