Hochleistungsmagnete aus dem 3D Drucker

Magnetwerkstoffe durch Laserschmelzen

12. März 2021

Wie sich Magnetwerkstoffe für Anwendungen in der Elektronik oder im Motorenbereich additiv erzeugen lassen, ist Gegenstand eines Projekts an der TU Graz. Gefertigt werden sie meist mit herkömmlichen Produktionsverfahren beim Sintern oder Spritzgießen unter Verwendung seltener Erden. Mit Blick auf die zunehmende Miniaturisierung der Elektronik und den verbundenen geometrischen Anforderungen an die Magnete, stoßen herkömmliche die Verfahren an ihre Grenzen.

Magnete mit hoher Dichte und kontrollierter Mikrostruktur

Wissenschaftlern der TU Graz ist es nun gemeinsam mit Kollegen der TU Wien und der Universität Erlangen-Nürnberg gelungen, Supermagnete durch Laserschmelzen herzustellen. Dabei wird Metallpulver des magnetischen Materials schichtweise aufgetragen, die Partikel mit dem Laser aufgeschmolzen und miteinander verbunden. Das Laserschmelzen ist mittlerweile soweit entwickelt, dass Magnete mit hoher Dichte und kontrollierter Mikrostruktur additiv aufgebaut werden können. „Die Kombination dieser beiden Eigenschaften garantiert einen effizienten Materialeinsatz, weil wir damit die magnetischen Eigenschaften exakt auf die jeweilige Anwendung zuschneiden können“, berichten Siegfried Arneitz und Mateusz Skalon vom Institut für Werkstoffkunde, Fügetechnik und Umformtechnik der TU Graz.

Die Wissenschaftler konzentrierten sich zunächst auf die Produktion von Neodym-Eisen-Bor-Magneten (NdFeB-Magneten). Neodym zählt zur Gruppe der sogenannten Seltenen Erden und bildet aufgrund seiner chemischen Eigenschaften die Basis für viele starke Dauermagnete, die in Computern, Smartphones und anderen wichtigen Anwendungen unersetzlich sind. Es gibt jedoch auch Anwendungen wie beispielsweise elektrische Bremsen, Magnetschalter oder bestimmte Elektromotorsysteme, in denen die magnetische Stärke von NdFeB-Magneten nicht benötigt und auch nicht gewünscht ist.

Der Doktorand Siegfried Arneitz setzt deshalb die Arbeit an 3D-gedruckten Magneten an der TU Graz fort. In seiner Dissertation widmet sich Arneitz dem 3D-Druck von eisen- und kobaltbasierten Magneten (Fe-Co-Magnete). Dabei handelt es sich um vielversprechende Alternativen zu NdFeB-Magneten. Denn der Abbau von Seltenen Erden ist aufwendig und wenig nachhaltig, das Recycling der Metalle steht noch ganz am Anfang. Fe-Co-basierte Magnete hingegen sind für die Umwelt weit weniger bedenklich. Außerdem verlieren Seltenerdmetalle mit steigender Temperatur ihre magnetischen Eigenschaften, während spezielle Fe-Co basierte Legierungen selbst bei Temperaturen von 200-400 Grad Celsius ihre magnetische Leistung behalten und sich durch eine gute Temperaturstabilität auszeichnen.

Erste Ergebnisse stimmen Arneitz zuversichtlich: „Bisherige theoretische Berechnungen haben gezeigt, dass die magnetischen Eigenschaften dieser Materialien sogar um das Doppelte bis Dreifache gesteigert werden können. Mit der Gestaltungsfreiheit, die der 3D-Druck bietet, sind wir zuversichtlich, diesem Ziel näher kommen zu können. In Kooperation mit verschiedenen Instituten werden wir weiter an diesem Thema arbeiten, um zukünftig für jene Bereiche alternative Magnetwerkstoffe anbieten zu können, in denen Neodym-Eisen-Bor-Magneten nicht notwendig sind.“

Vollständiger Forschungsbericht unter: www.mdpi.com/1996-1944/13/1/139/htm

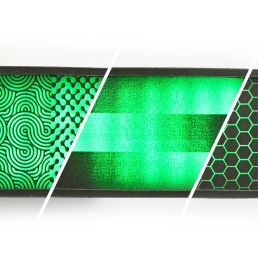

Bild: An der TU Graz wurden erstmals miniaturisierte Supermagnete mittels laserbasiertem 3D-Druck hergestellt (Quelle: TU Graz)

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…