3D-Druck mit lebenden Bakterien

ETH Forscher entwickeln Druckprozess für bakterienhaltige Tinten

9. Februar 2018

Additive Fertigungsprozesse sind mittlerweile weit verbreitet. Kern der Verfahren ist es, Kunststoffe, Metalle oder auch Keramiken, also tote Materie, schichtweise aufzubauen und Bauteilgeometrien generativ zu erzeugen. Wissenschaftler an der ETH Zürich um Professor André Studart arbeiten derzeit an einer neuen 3D-Druckplattform, um lebende Bakterien zu verdrucken und diese für biomedizinische und biotechnologische Anwendungen nutzbar zu machen.

Giftstoffsensor und Ölpestfilter

Realisiert werden soll die Entwicklung mit biokompatiblen Tinten, die je nach Einsatzzweck verschiedene Bakterien enthalten können. In ihren ersten Arbeiten verwendeten Studarts Mitarbeiter Patrick Rühs und Manuel Schaffner die Bakterienarten Pseudomonas putida und Acetobacter xylinum. Während Pseudomonas putida das in der Chemieindustrie häufig vorzufindende giftige Phenol abbauen kann, sondert die zweite Bakterienart hochreine Nanozellulose ab. Diese wirkt schmerzlindernd, hält feucht und kann mit einer hinreichenden Stabilität für vielfältige Zwecke in der Medizin zum Beispiel bei Brandverletzungen genutzt werden.

Die neue Druckplattform der ETH-Forscher bietet zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. So können die Wissenschaftler in einem Durchlauf bis zu vier verschiedene Tinten mit unterschiedlichen Bakterienarten verwenden. Die Tinte besteht dabei aus einem biokompatiblen und strukturgebenden Hydrogel. Das Nährmedium der Bakterien wird der Tinte beigemischt. Dem Hydrogel können die Wissenschaftler Bakterien mit gewünschten Eigenschaften beimengen und letztendlich in beliebige dreidimensionale Strukturen überführen. „Da Bakterien kaum Ansprüche haben, gehen wir davon aus, dass sie sehr lange in gedruckten Strukturen überleben können“, erläutert Rühs. Das Potenzial, mit bakterienhaltigen Hydrogels zu drucken, ist enorm. Denn es steht eine breite Vielfalt nützlicher Bakterien zur Verfügung, die sich je nach Anwendung auch kombinieren lassen.

Neben medizinischen und biotechnologischen Anwendungen können sich die Forscher viele weitere nützliche Anwendungen vorstellen. So lassen sich mit solchen Objekten beispielsweise Abbauprozesse oder die Entstehung von Biofilmen untersuchen. Eine praktische Anwendung wäre ein 3D-gedruckter Sensor mit Bakterien, welcher Giftstoffe im Trinkwasser anzeigen würde. Denkbar sind auch bakterienhaltige Filter, die bei Ölkatastrophen zum Einsatz kommen. Herausforderungen sind derzeit die lange Druckzeit und die schwierige Skalierbarkeit. Um Zellulose für biomedizinische Anwendungen zu erzeugen, braucht Acetobacter derzeit mehrere Tage. Die Wissenschaftler sind jedoch überzeugt, dass sie die Prozesse noch optimieren und beschleunigen können.

Ein Forschungsbericht ist erschienen unter: advances.sciencemag.org

Bild: Bakterienhaltige Tinte lässt sich auch auf eine komplexe dreidimensionale Oberfläche wie diesen Puppenkopf drucken (Quelle: ETH Zürich)

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

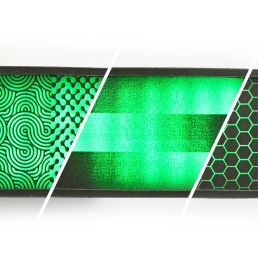

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…