Digital Porcelain Manufacturing

Generative Codierung keramischer Objekte

15. Mai 2019

Anfang des 18. Jahrhunderts wurde an den europäischen Höfen intensiv nach der noch unbekannten Rezeptur für Porzellan geforscht. Die Suche nach dem „weißen Gold“ stimulierte eine angewandte naturwissenschaftliche Forschung, in der der Instrumente- und Maschinenbau sowie auch chemisch-physikalisches Wissen auf völlig neue Weise verknüpft wurden. In ihren Projekten versucht das Designerduo Babette Wiezorek und Dawei Yang unter dem Namen Additive Addicted, im Sinne einer digitalen Alchemie die damalige Fragestellung mit digitalen, algorithmisch-basierten Entwurfswerkzeugen und additiven Herstellungsmethoden zu lösen und besondere Artefakte in Porzellan umzusetzen.

Additive, computergestützte Fertigung mit fluiden Materialien

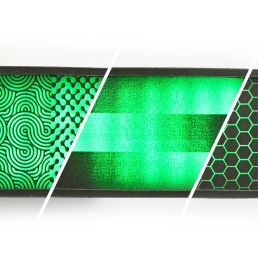

Zarte Wände wachsen zu ringartigen, zentimeterdicken Strukturen. Die geordnete Schichtung reorganisiert sich plötzlich in lose Schlaufen, die in einem textilen Faserstrang ähnlich locker fallen. An den statischen Grenzen des Materials entstehen so komplexe Gefüge, die mit konventionellen keramischen Fertigungstechniken nicht zu bewerkstelligen wären. Die Formulierung „n+1“ beschreibt mathematisch den Nachfolger einer bestimmten Zahl n. In diesem Projekt steht sie für die kaum begrenzbaren Formvarianten, die sich aus einem einzigen Algorithmus ergeben können. Grundlage für die Gefäßserie ist ein Algorithmus, in dem bis zu 11 Kreise, in Größe und Lage definierbar, die Form der Gefäße ausbilden. Hinzu kommt die Bestimmung der Ausdehnung und Art der Oberflächenstruktur, die in jeder Konfiguration auf andere Art mit der Form und den Flächen interagiert. „n+1“ ist fortlaufende Untersuchung und Werkzeug zugleich, sie erkundet wie vielschichtig ein parametrisch-generativer Ansatz der digitalen Formerzeugung sein kann und berücksichtigt dabei auch die spezifischen Qualitäten von Porzellan.

Die drei Serien „Supersonic“, „Breeze“ und „Deep Blue“ stammen als Auskopplungen aus dem Algorithmus des Projektes „n+1“ und siedeln sich als Set oder als Einzelstücke in die tägliche Umgebung. Die handlichen Becherformen eignen sich für den Genuss von Tee oder Kaffee. Ergänzt werden sie durch höhere Gefäßformen, deren Charakter bewusst offen gelassen wird, so dass sie sich als Behältnis auf dem Schreibtisch ebenso eignen wie für Getränke oder als Gefäß für Blumen. Alle Gefäße sind in durchgefärbtem Porzellan ausgeführt und nur im Inneren glasiert. Die verschiedenen Blautöne wie auch die wellenartige, von Interferenzen geprägte Oberfläche verweisen einerseits auf den flüssigen Inhalt der Gefäße. Andererseits fordern die komplexen, nahezu textilartigen Strukturen das sinnliche Begreifen, das Ertasten der Gefäße und stellen so unmittelbar eine taktile Verbindung zu unseren Händen her.

Bildquelle: Babette Wiezorek

Seastex Akustikfliesen

2. Mai 2024

Sander Nevejans hat mit seinem Unternehmen Seastex eine Fasertechnologie…

Naturfaserverstärkter Autositz

22. Oktober 2023

Im Mittelpunkt des Projekts "Design for Recycling" steht eine Sitzschale, die…

Tellur-freie thermoelektrische Generatoren

24. Mai 2024

Am Leibniz-Institut für Festkörper- und Werkstoffforschung Dresden wurde ein…

3D-druckbares Quarzglas für Hochleistungsanwendungen

12. April 2023

Die auf den 3D-Druck keramischer Hochpräzisionsbauteile spezialisierte Lithoz…

Transluzentes 3D-Druckmaterial

17. Juni 2024

Mit einem 3D-Druckverfahren ist es am Fraunhofer IPA gelungen, hinterleuchtete…

Transversalfluss-Maschine und Reluktanzmotor

16. Oktober 2023

Zu den "Future Mobility Open Labs" am 5. Oktober in Karlsruhe wurde das…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Eisbär Strickpullover aus Aerogelgarn

5. März 2024

Forscher der Zhejiang Universität in Hangzhou präsentierten jüngst einen…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…