Pilzbatterie

Empa Forschende entwickeln Bio-Batterie

8. März 2025

Eine Batterie, die man nicht aufladen muss, sondern einfach nur füttert und mit Nährstoffen versorgt. Einem Wissenschaftler-Team am Empa der ETH Zürich ist es gelungen, eine 3D-gedruckte, biologisch abbaubare Pilzbatterie zu entwickeln. Die lebende Batterie könnte Sensoren für die Landwirtschaft oder die Forschung in abgelegenen Regionen mit Strom versorgen.

Pilzbatterie ist eine mikrobielle Brennstoffzelle

Viel Strom produzieren die lebenden Zellen noch nicht. Es ist aber genug, um damit beispielsweise einen Temperatursensor über einige Tage zu betreiben. Solche Sensoren kommen in der Landwirtschaft oder in der Umweltforschung zum Einsatz. Der größte Vorteil der Pilzbatterie ist, dass sie nicht nur komplett ungiftig ist, anders als herkömmliche Batterien, sondern sich nach dem Produktleben in der Natur zersetzt.

Wissenschaftlich korrekt ist die Bezeichnung „Batterie“ jedoch nicht. Vielmehr handelt es sich bei der Zelle um eine sogenannte mikrobielle Brennstoffzelle. Wie alle Lebewesen wandeln Mikroorganismen Nährstoffe in Energie um. Mikrobielle Brennstoffzellen machen sich diesen Stoffwechsel zunutze und greifen einen Teil der Energie als Strom ab.

„Wir haben erstmals zwei Pilzarten zu einer funktionierenden Brennstoffzelle kombiniert“, sagt Empa-Forscherin Carolina Reyes. Die Stoffwechsel der beiden Pilze ergänzen sich: Auf der Anodenseite befindet sich ein Hefepilz, dessen Metabolismus Elektronen freisetzt. Die Kathode ist von einem Weißfäulepilz, der Samtigen Tramete, besiedelt. Die Tramete produziert ein besonderes Enzym, dank dem die Elektronen eingefangen und aus der Zelle geleitet werden können.

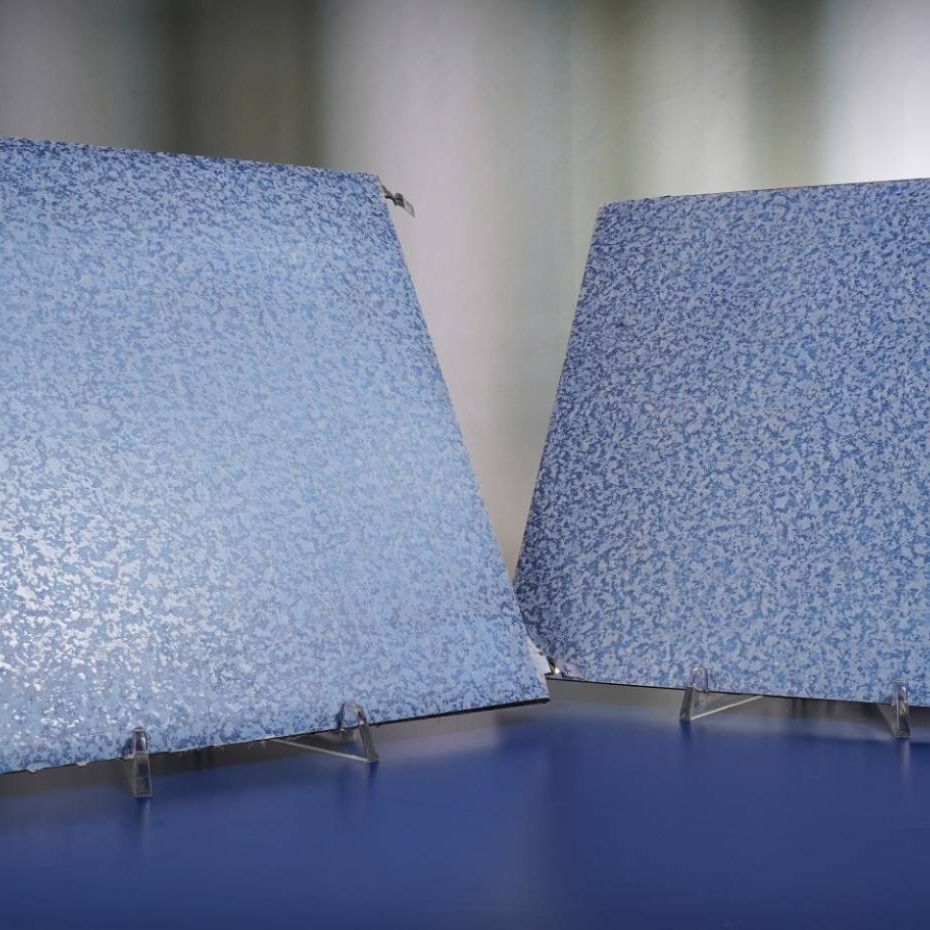

Dabei werden die Pilze nicht etwa in die Batterie «gepflanzt», sondern sind von Anfang an ein integraler Bestandteil der Zelle. Die Komponenten der Pilzbatterie werden nämlich mittels 3D-Druck hergestellt. Das erlaubt den Forschenden, die Elektroden so zu strukturieren, dass die Mikroorganismen möglichst einfach an die Nährstoffe kommen.

Dafür werden die Pilzzellen unter die Drucktinte gemischt. „Es ist anspruchsvoll genug, ein Material zu finden, in dem die Pilze gut wachsen“, sagt Gustav Nyström (Leiter des „Cellulose and Wood Materials“ Labors“. „Die Tinte muss sich dann aber auch gut extrudieren lassen, ohne dass die Pilzzellen dabei sterben. Und natürlich sollte sie noch elektrisch leitfähig und biologisch abbaubar sein.“

Dank der großen Erfahrung ihres Labors im 3D-Druck von weichen, biobasierten Materialien gelang es den Forschenden, eine passende Tinte auf der Basis von Cellulose herzustellen. Die Pilzzellen können die Cellulose sogar als Nährstoffquelle nutzen und helfen so, die Zelle nach ihrem Einsatz abzubauen. Ihre bevorzugte „Nahrung“ besteht allerdings aus einfachen Zuckermolekülen, die den Batterien zugesetzt werden.

„Man kann die Pilzbatterien in einem getrockneten Zustand aufbewahren und am Einsatzort einfach durch die Zugabe von Wasser und Nährstoffen aktivieren“, sagt Reyes. Obwohl die robusten Pilze solche Trockenphasen überleben, barg die Arbeit mit den lebenden Materialien einige Herausforderungen für die Forschenden. Um die Pilzbatterien zu charakterisieren, musste sich gelernte Mikrobiologin Reyes nicht nur Techniken aus der Elektrochemie aneignen, sondern sie auch für die 3D-Drucktinte anpassen.

Nun wollen die Forschenden die Pilzbatterie leistungsfähiger und langlebiger machen – und weitere Pilzarten suchen, die sich als Stromlieferanten eignen. „Gerade im Bereich der Materialwissenschaft sind Pilze noch zu wenig erforscht und genutzt“, sind sich Reyes und Nyström einig.

Bildquelle: Empa

Von Hanffasern bis Chitosan

11. Dezember 2025

Biomaterialien sind auf dem Vormarsch. Einige für den Bundespreis Ecodesign…

Snowboard aus Hanf

4. November 2024

Silbaerg hat im Durobast-Projekt ein Snowboard aus Hanffasern und biobasiertem…

Papiersensoren für smarte Etiketten

30. November 2025

Forschende der Empa um Gustav Nyström haben eine biologisch abbaubare…

Leuchte aus drehwüchsigem Holz

15. September 2025

In der Leuchtenserie Eigenwillicht nutzt die Designerin Lisa Schollbach…

Hyperspektrale Bildgebung durch integrierte Interferenzfilter

3. Juli 2025

Für die optischen Sensorik wurde am Fraunhofer IST die hyperspektrale…

Nachhaltigere Reifenproduktion

19. September 2025

Continental forciert den Einsatz nachwachsender und recycelter Rohstoffe in der…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Gebäude-integrierte Photovoltaik

2. September 2025

Am Fraunhofer FEP wurden im Projekt "Design-Photovoltaik" bedeutende…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…