Latentwärmespeicher für die Hausfassade

Wissenschaftler präsentieren Materialinnovation

12. Juni 2022

Man kennt sie als Handwärmer für die Manteltasche: Latentwärmespeicher! Eine Materialinnovation der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und der Universität Leipzig könnte helfen, die Möglichkeit zur Speicherung von Wärmeüberschüssen in der Hausfassade deutlich zu verbessern, um diese bei Bedarf gezielt wieder abzugeben.

Latentwärmespeicher enthält unbedenkliche Materialien

Ein Latentwärmespeicher ist ein so genanntes Phasenwechselmaterial, das unter Energieaufnahme zwischen den Aggregatzuständen „fest“ und „flüssig“ bei zunächst gleichbleibender Temperatur wechselt und als Speicher funktioniert. Erhärtet der Werkstoff wieder, wird die gespeicherte Wärme wieder abgegeben.

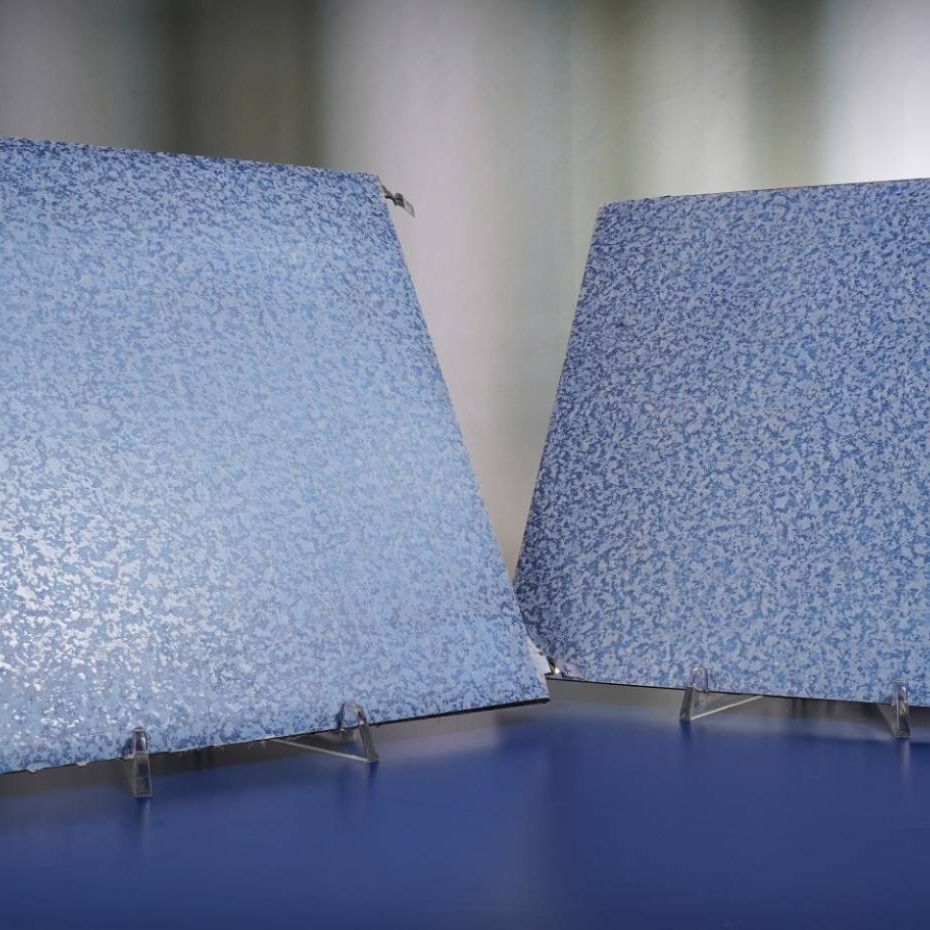

In Plattenform könnte die Erfindung der Wissenschaftler in Hauswände integriert werden, die während der Sonnenstunden am Tag Wärme aufnehmen und diese später bei niedrigeren Temperaturen wieder abgeben kann. Am Markt befindliche Lösungen auf Basis von Wachsen werden beispielsweise in Lehmbauplatten integriert.

Das neue Latentwärmespeicher-Material kann den Berechnungen der Wissenschaftler zufolge bei einem Temperaturanstieg von zehn Grad Celsius des Materials bis zu 24 Mal mehr Wärme aufnehmen als herkömmlicher Beton oder Gips. Anders als bei Handkissen schmelzen die Platten aus dem Stoffgemisch jedoch nicht, wenn sie die Wärmeenergie speichern.

„Der eigentlich flüssige Wärmespeicher ist in unserer Entwicklung in ein Gerüst aus festem Silikat eingeschlossen und kann durch hohe Kapillarkräfte nicht austreten“, erklärt Prof. Dr.-Ing. Thomas Hahn vom Institut für Chemie der MLU.

Bei der Produktion werden vor allem umweltverträgliche Stoffe genutzt, wie beispielsweise Fettsäuren, wie man sie auch in Seifen und kosmetischen Produkten verwendet. Die genutzten Additive zur Verbesserung von mechanischer Festigkeit und Wärmeleitfähigkeit, werden aus Reishülsen gewonnen.

In einem aktuelle Forschungsbericht erläutern die Wissenschaftler Schritt für Schritt den Prozess zur Bildung der Materialstruktur und wie sich die verwendeten Stoffe gegenseitig beeinflussen.

Bislang findet die Herstellung im Labormaßstab statt. Aufgrund der Potenziale auch zur passiven Kühlung von Photovoltaik- und Batteriesystemen, erwarten die Wissenschaftler Kooperationen für eine großtechnische Produktion in der Industrie.

Das Herstellungsverfahren wurde bereits zum Patent angemeldet. Ein Forschungsbericht ist erschienen unter: www.sciencedirect.com

Bildquelle: Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg

visiPaver Pilzpflasterstein

18. Februar 2026

Das dänische Start-Up Visibuilt hat kürzlich den weltweit ersten kultivierten…

Snowboard aus Hanf

4. November 2024

Silbaerg hat im Durobast-Projekt ein Snowboard aus Hanffasern und biobasiertem…

Active Aero Wheel

19. Februar 2026

Mithilfe adaptiver Biegeaktoren reduziert das Active Aero Wheel den…

Marmorholz

13. Februar 2026

Die feinen Linien bei Marmorholz gehen auf einen Schlauchpilz zurück. In einer…

Hyperspektrale Bildgebung durch integrierte Interferenzfilter

3. Juli 2025

Für die optischen Sensorik wurde am Fraunhofer IST die hyperspektrale…

Nachhaltigere Reifenproduktion

19. September 2025

Continental forciert den Einsatz nachwachsender und recycelter Rohstoffe in der…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Gebäude-integrierte Photovoltaik

2. September 2025

Am Fraunhofer FEP wurden im Projekt "Design-Photovoltaik" bedeutende…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…