Pflanzenheizung aus dem Gewächshaus

Wärme mit Schilf und Salzlake

23. April 2012

Die Energiepolitik befindet sich im Umbruch. Zahlreiche Beschlüsse fordern einen Umstieg auf erneuerbare Quelle und die Abkehr von fossilen Energieträgern. Dies ist vor allem für Länder interessant, deren klimatischen und geographischen Bedingungen eine hohe Anzahl von Sonnentagen, viel Wind oder Potenziale zur Ausnutzung von Wasserkraft ermöglichen. So kann das Ergebnis des Hessischen Energiegipfels aus dem letzten Jahr als mutiger Schritt betrachtet werden, die Wende hin zu einer vollständigen Versorgung mit Strom und Wärme für private Haushalte und die industrielle Produktion bis 2050 zu schaffen. Klimaunabhängige Energiesysteme sind also erforderlich, die uns von der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern befreien.

Hygroskopische Salzlake der Luft

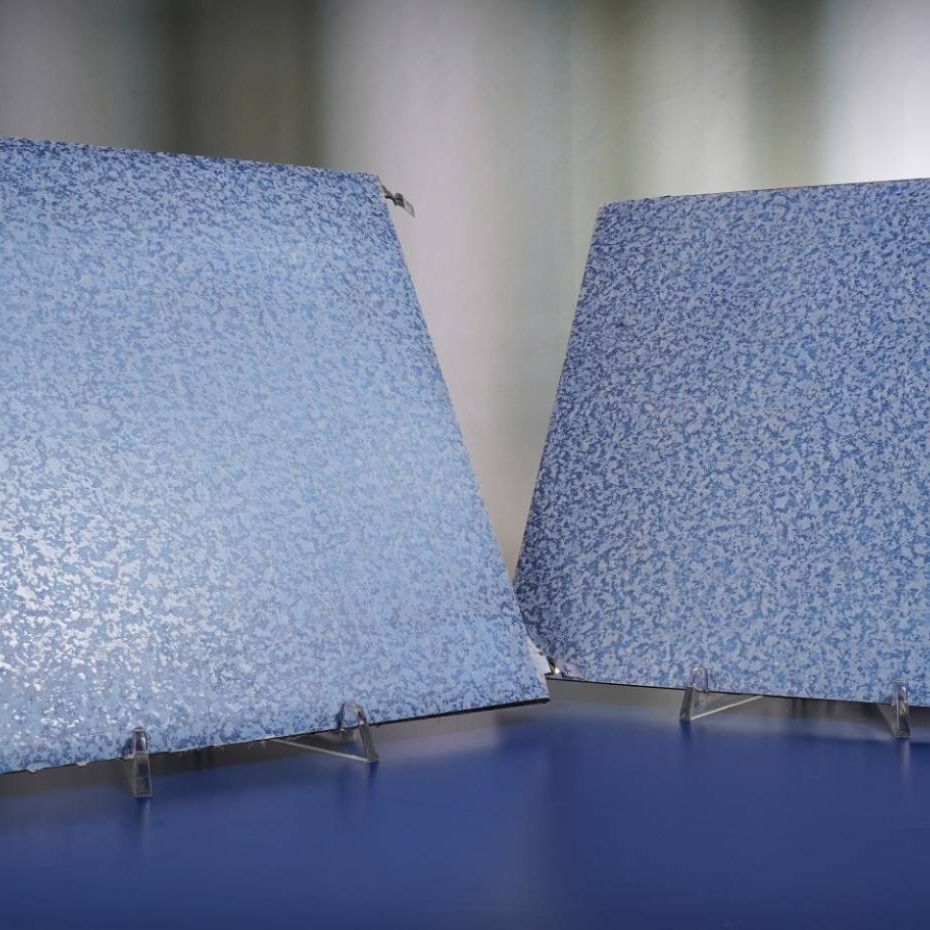

In diesem Zusammenhang ist Forschern der TU Berlin jüngst die Entwicklung eines neuen Energiesystems gelungen, das durch Kopplung an ein Gewächshaus wesentlich weniger Sonnenstrahlung für die Energieproduktion benötigt als konventionelle Kollektoren und unabhängig von Jahreszeiten betrieben werden kann. Zentrales Element des Systems ist ein Absorber in Form eines schwarzen Kunststoffkörpers, der bei einem Volumen von einem Kubikmeter eine erstaunlich große Oberfläche von achtzig Quadratmetern aufweist.

In dem Gewächshaus, in dem Schilf kultiviert wird (auch Bambus möglich), wird Abwasser eingeleitet, das bei niedrigen Temperaturen verdunstet. Während der Leitung der hochfeuchten Warmluft durch den Absorber entzieht eine hygroskopische Salzlake der Luft dann Feuchtigkeit. Beim Phasenwechsel von Dampf zu Wasser entsteht Wärmeenergie, die die Sole aus Magnesium-Chlorid auf eine Temperatur von 45 °C erwärmt. Die warme Salzlösung kann anschließend zu Heizzwecken genutzt oder als Energiespeicher dienen.

Nach Aussagen des Entwicklers Dr. Martin Buchholz lässt sich das System auch überall dort einsetzen, wo Dampf als Nebenprodukt anfällt oder ein Medium getrocknet werden muss. Potenziale sieht er vor allem für Schwimmbäder und Saunas oder für die industrielle Produktion von Kartonagen, Holzwerkstoffen oder Milchpulver.

Bildquelle: TU Berlin, Dr. Martin Buchholz

visiPaver Pilzpflasterstein

18. Februar 2026

Das dänische Start-Up Visibuilt hat kürzlich den weltweit ersten kultivierten…

Snowboard aus Hanf

4. November 2024

Silbaerg hat im Durobast-Projekt ein Snowboard aus Hanffasern und biobasiertem…

Active Aero Wheel

19. Februar 2026

Mithilfe adaptiver Biegeaktoren reduziert das Active Aero Wheel den…

Marmorholz

13. Februar 2026

Die feinen Linien bei Marmorholz gehen auf einen Schlauchpilz zurück. In einer…

Hyperspektrale Bildgebung durch integrierte Interferenzfilter

3. Juli 2025

Für die optischen Sensorik wurde am Fraunhofer IST die hyperspektrale…

Nachhaltigere Reifenproduktion

19. September 2025

Continental forciert den Einsatz nachwachsender und recycelter Rohstoffe in der…

Emotionalität humanoider Roboter

17. Juli 2024

In seiner Masterthesis hat Niko Alber eine Installation eines lebensgroßen…

Gebäude-integrierte Photovoltaik

2. September 2025

Am Fraunhofer FEP wurden im Projekt "Design-Photovoltaik" bedeutende…

Smart Ring

27. Februar 2024

Durch Miniaturisierung von Sensorik und Antenne in einen Ring haben Start-Ups…